Знаете ли вы, какие 13 ошибок чаще всего допускают русскоязычные? Узнайте из нашей статьи

- Знаете ли вы, какие 13 ошибок чаще всего допускают русскоязычные? Узнайте из нашей статьи

- Связанные вопросы и ответы

- Почему некоторые ошибки в русском языке так часто встречаются даже среди носителей языка

- Какие из 13 ошибок считаются самыми распространенными и почему

- Как современные технологии и интернет влияют на распространение ошибок в русском языке

- Какие способы помогают избежать самых распространенных ошибок в русском языке

- Какую роль играет образование в предотвращении распространения языковых ошибок

- Возможно ли, что некоторые из этих ошибок со временем станут нормой в русском языке

- Как можно самостоятельно проверить свои тексты на наличие распространенных ошибок

Знаете ли вы, какие 13 ошибок чаще всего допускают русскоязычные? Узнайте из нашей статьи

При частом повторении неправильная форма может перестать восприниматься как таковая. Из перечисленных ошибок вариантом нормы уже считается отсутствие склонения у имён собственных, оканчивающихся на «-о». Как предполагают лингвисты, эта норма стала входить в речевую практику для того, чтобы избежать неточностей при обозначении созвучных населённых пунктов. К примеру, названия городов Пушкино Московской области и Пушкин Ленинградской области во всех косвенных падежах, кроме винительного, приобретут одинаковые окончания: Пушкина , Пушкину , Пушкином , о Пушкине . И именно требования коммуникации привели к изменению этой нормы и появлению нового, равноправного варианта.

К изменениям нормы нередко приводит и закон аналогии. Так, прежнее ударение в слове гу́ба на основе, сохранившееся только в выражении « гу́ба не дура » было вытеснено новым ударением на окончании – губа́ – под влиянием таких слов, как рука́ или нога́ , также обозначающих части тела.

Денис Александрович отмечает, что не всякая ошибка может закрепиться в качестве новой, или – как говорят лингвисты – младшей, нормы. Чтобы это произошло, новая норма не должна нарушать общих принципов построения слов, законов словоизменения. Но как же можно бороться с неграмотностью?

«Боюсь, ответ на этот вопрос будет самым банальным: читать классическую и современную русскую литературу, которая была и остаётся одним из важнейших источников языковых норм. Чтение не только развивает словарный запас, но и позволяет запомнить написание многих слов, орфография которых не поддаётся проверке на современном этапе развития языка. Кроме того, нужно следить за своей речью и в случае затруднений обращаться к словарям и вообще воспитывать в себе привычку пользоваться справочниками и научной литературой, в которой отражены самые разные нормативные критерии устройства и функционирования языка» , – советует филолог.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Какие самые распространенные ошибки в русском языке и почему они возникают

Одними из самых распространенных ошибок в русском языке являются смешение букв "е" и "ё", неправильное использование предлогов, а также ошибки в написании слов с суффиксами "-ный", "-ное", "-ные". Эти ошибки часто возникают из-за недостаточной практики в написании и отсутствия внимания к грамматическим правилам. Например, многие люди не замечают разницы между "е" и "ё", что может привести к изменению смысла слова. Также ошибки в предлогах, таких как "о" и "об", возникают из-за непонимания их грамматической роли. Важно помнить, что правильное написание и использование слов требуют постоянного обучения и практики.

Вопрос 2: Как правильно писать слова с суффиксами "-ный", "-ное", "-ные"

Слова с суффиксами "-ный", "-ное", "-ные" часто вызывают из-за двойного или одинарного написания буквы "н". Правильное написание зависит от того, к какому типу относится корень слова. Например, если корень слова заканчивается на звонкую согласную, то пишется двойная "н" (например, "маленький"). Если корень заканчивается на глухую согласную, то пишется одинарная "н" (например, "большой"). Важно помнить, что это правило действует не во всех случаях, и некоторые слова требуют отдельного внимания. Практика и запоминание примеров помогут избежать ошибок.

Вопрос 3: Какие ошибки наиболее часто встречаются при использовании предлогов "о" и "об"

При использовании предлогов "о" и "об" чаще всего встречаются ошибки, связанные с их грамматическим значением. Предлог "о" используется с существительными в родительном падеже, а "об" – с дательным. Например, правильно говорить "говорить о чем-то" (родительный падеж), но "говорить об чем-то" (дательный падеж). Также часто путают их в предложениях, где требуется выбор между "о" и "об" в зависимости от контекста. Это может привести к изменению смысла предложения. Важно помнить, что "о" обычно используется для обозначения темы, а "об" – для обозначения адресата действия.

Вопрос 4: Как правильно использовать слова "как" и "какой"

Слова "как" и "какой" часто путают из-за их схожести. "Как" используется для обозначения способа или сравнения, например, "он бегает как гепард". "Какой" же используется для обозначения качества или свойства, например, "какой он?". Также "какой" часто используется в вопросах, где требуется выбор из нескольких вариантов, например, "какой ты хочешь цвет?". Важно помнить, что "как" не имеет падежных форм, а "какой" имеет разные формы в зависимости от рода и числа. Практика в использовании этих слов поможет избежать ошибок.

Вопрос 5: Почему важно правильно использовать мягкий знак в словах

Мягкий знак в словах, таких как "съездить" или "съесть", важен для правильного произношения и смысла. Он обозначает мягкость предыдущей согласной, что может изменить значение слова. Например, "съездить" без мягкого знака будет означать "ездить", а с мягким знаком – "поездить". Также мягкий знак помогает избежатьambiiguity в произношении. Несмотря на то, что в современном русском языке мягкий знак часто опускается, его правильное использование важно для точного передачи смысла. Важно помнить, что мягкий знак не украшение, а неотъемлемая часть слова.

Вопрос 6: Какие ошибки чаще всего встречаются при использовании родительного падежа

При использовании родительного падежа чаще всего встречаются ошибки, связанные с его образованием и использованием. Например, ошибки в согласовании существительных с числительными, такими как "два стула" вместо "два стула" (но это правильное использование). Также часто путают родительный падеж после предлогов "в" и "на", например, "в городе" (предложный падеж) и "о городе" (родительный падеж). Важно помнить, что родительный падеж используется для обозначения принадлежности или отсутствия, например, "у меня нет книги". Практика в образовании родительного падежа и его использовании поможет избежать ошибок.

Вопрос 7: Как правильно использовать местоимения "его" и "ему"

Местоимения "его" и "ему" часто путают из-за их схожести. "Его" используется в именительном падеже, например, "он видит его". "Ему" используется в дательном падеже, например, "он дает ему книгу". Также важно помнить, что "ему" используется после предлогов, таких как "для" или "к", например, "для него" или "к нему". Важно помнить, что "его" – это объект действия, а "ему" – это адресат действия. Практика в использовании этих местоимений поможет избежать ошибок и сделать речь более точной.

Почему некоторые ошибки в русском языке так часто встречаются даже среди носителей языка

Век живи - век учись и правила русского языка повторяй! / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»Затруднения, которые вызвали слова «струганый», «чересчур» и «палисадник» у участников Тотального диктант, можно признать типичными.

«Вечерка» решила посмотреть, а какие еще слова и выражения в русском языке уже «по классике» пишутся и произносятся с ошибками. И обнаружила массу интересного!

Так, например, одна из самых распространенных ошибок – речевая. «Сколько времЯ?» - это не вопрос, это боль! Поскольку правильно надо спрашивать не времЯ, а времЕНИ: «Сколько времени?». Но это так, для начала. Что же касается «топовых» ошибок, то их, увы, не менее пятидесяти, из которых мы решили выбрать «хиты».

Кофе Экспрессо (эспрессо)

Действительно классическая ошибка. Путается так же легко, как «экскалатор» (эскалатор) и «эскаватор» (экскаватор). Ошибка допускается и в письменной, и в устно речи.

Меры борьбы: просто запомнить = эс-прес-со.

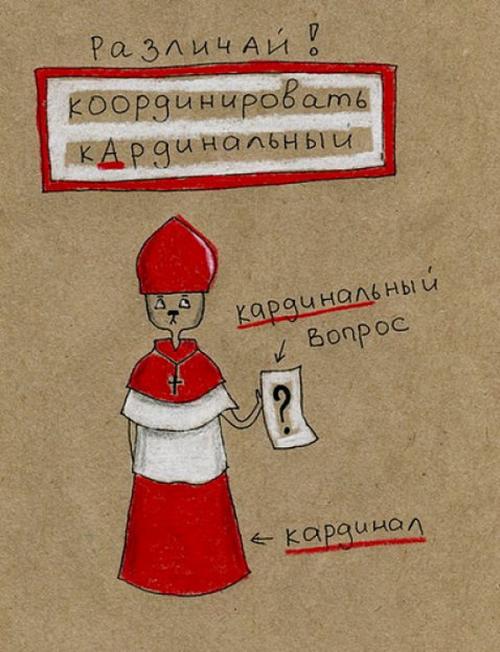

Координальные перемены (кардинальные)

Ошибка характерна и для письменной речь, но чаще «ловится» на слух. Происходит от путаницы со словами «кардинально» и «координаты».

Меры борьбы: прочесть, что такое координаты и понять, что в крайнем случае возможна ошибка в координатах, но никак не иначе.

Учавствовать (участвовать).

Классика – и в письменной речи, и в устной.

Меры борьбы: запоминаем – чавкать нехорошо, чавкают учаВствующие. А участвующие – не чавкают.

Скрипя сердце (скрепя сердце)

Письменная ошибка, почти не ловится на слух.

Меры борьбы: понять, что сердце не скрипит, а если скрипит, то это совсем беда. И все встанет на свои места.

Перипетии (варианты написаний – Пирепетия, пирипития, пирипетия и т.п.)

Слово «ловит» даже отличников. Не расстраивайтесь, пусть меньше будет в вашей жизни разных перепе…, перепи…, пирипе… Тьфу!

Меры борьбы: если не можете запомнить, как правильно писать, попробуйте включать логику: речь идет о неких испытаниях, сложностях, а никак не о том, что происходит с человеком, когда он перепИл. Можно запомнить как Е-И-Е-И – такова последовательность гласных в слове в именительном падеже единственного числа: пЕрИпЕтИя.

Интеллегент (интеллигент)

Старая шутка гласит, что если не знаете, как писать интеллигентный человек, пишите «воспитанный». Но если не знаете, как писать воспитанный, вообще ничего не пишите…

Меры борьбы: запомнить, что интеллигент – не от слова телега, и все. Помогает!

В течение – в течении

Одна из самых распространенных ошибок. Почему-то в проклятом «течении/е» «тонут» даже грамотные люди. Тут ничего не поделаешь, придется учить правило.

Итак, меры борьбы: запомнить, что если речь идет о каком-то отрезке времени, то надо писать в течениЕ. То есть если можно заменить фразу выражением, где будет использованы слова «во время…того-то, пишите «е».

ИзвЕните (извините)

Почему это слово часто вызывает затруднения в написании, объяснить просто невозможно. Все кажется простым, как правда: если есть вина – идите с повИнной. И все.

Меры борьбы: вспомнить правила русского языка и изменить слово, что позволит вспомнить, что оно происходит от слова «вина», а не от слова «веник».

Какие из 13 ошибок считаются самыми распространенными и почему

Всем нам приходилось слышать (да что греха таить, даже использовать в своей речи) такие выражения, как «полное фиаско», «утвердительно кивать головой» или, к примеру, «маршрут движения». В языке для них есть общее определение — они относятся к плеоназмам, то есть избыточным выражениям. В отличие от тавтологии, ярким примером которой является всем известное «масло масляное», плеоназмы не всегда очевидны. В этой статье мы расскажем о некоторых из них, которые, возможно, вы тоже употребляете в своей речи.

ADME выбрал 14 самых распространенных ошибок, которые мы совершаем каждый день, сами того не замечая.

1.

Помните рекламу из 90-х, в которой звучала эта фраза? Это классический пример плеоназма, и вот почему: в переводе с латыни слово «альтернатива» обозначает «другой», то есть, употребляя выражение «другая альтернатива», мы говорим не что иное, как «другая другая».

2.

Фраза «в конечном итоге» звучит привычно, поэтому большинство людей не замечают ошибки. Однако, согласно словарю, итог — это и есть конечный результат. Поэтому, если мы говорим о результате какого-то завершившегося действия, следует использовать выражение «в итоге мы добились своего».

4.

Словарь Ожегова определяет триллер так: «детективно-приключенческий фильм или книга, основанные на нагнетании напряженности, страха, ужаса», что само по себе означает что-то захватывающее, заставляющее нас сосредоточить внимание только на киноленте или произведении.

6.

Чтобы понять, в чем избыточность выражения «узнать маршрут», снова обратимся к словарю. Слово «маршрут» пришло к нам из немецкого языка, а туда, в свою очередь, из французского. Состоит оно из слова marche, которое переводится как «ход, движение вперед», и route — «дорога».

7.

Слово «реакция» состоит из двух латинских слов: re, означающего «против», и actio, которое переводится как «действие». То есть реакция — это и есть ответ на какое-то совершенное действие.

8.

Чтобы понять ошибку, заглянем в Большой толковый словарь русского языка , который определяет инцидент как «случай, происшествие неприятного характера; недоразумение». То есть приятным инцидент не может быть по определению.

10.

Чтобы понять ошибку в этом словосочетании, снова обратимся к латинскому языку, в переводе с которого depilatio означает «удаление волос» . Кстати, разница между эпиляцией и депиляцией в том, что в первом случае волос удаляется вместе с волосяным фолликулом, а во втором — без.

11.

Иногда плеоназм «лично я» бывает вполне уместен, например когда говорящий хочет усилить эмоцию, да и в классических произведениях он встречается нередко. Однако в данном случае достаточно будет сказать «я думаю», ведь местоимение «я» и без того подразумевает ваше и только ваше мнение.

Как современные технологии и интернет влияют на распространение ошибок в русском языке

ошибка №1: грамматические ошибки и неправильное использование пунктуации

грамматические ошибки и неправильное использование пунктуации являются одними из самых распространенных ошибок, которые можно встретить в текстах. они приводят к недопониманию, ослабляют воздействие текста и могут негативно сказываться на качестве коммуникации. поэтому важно знать основные правила грамматики и пунктуации, чтобы избежать этих ошибок. одна из основных грамматических ошибок – неправильное согласование слов в предложении. например, неправильное использование родительного падежа при образовании множественного числа существительных, такое как стекла машины вместо стеклы машины. также следует обратить внимание на правильное использование временных форм глаголов и правильное построение сложноподчиненных предложений. правильное использование пунктуации также является важным аспектом. неправильная пунктуация может изменить смысл предложения или даже целого текста. например, неправильное расположение запятой в предложении без тебя жизнь мне не кажется полной. может создать двусмысленность и изменить смысл фразы. для избежания грамматических ошибок и неправильного использования пунктуации, рекомендуется использовать следующие подсказки: 1. обращайте внимание на согласование слов в предложении и правильное использование времен глаголов. 2. используйте запятые, точки, восклицательные и вопросительные знаки в соответствии с правилами пунктуации. 3. проверяйте правильность согласования числительных и существительных. 4. обратите внимание на правильное построение сложноподчиненных предложений. 5. воспользуйтесь грамматическими и пунктуационными правилами или справочными материалами при необходимости. избежать грамматических ошибок и неправильного использования пунктуации можно, если обратить внимание на правила грамматики и пунктуации, а также проводить проверку и редактирование текста перед его публикацией. это позволит создать читабельный и качественный контент.Какие способы помогают избежать самых распространенных ошибок в русском языке

Русский язык непрерывно развивается, причем темпы изменений в последнее время заметно повысились. По причине сложности русского языка даже его непосредственные носители нередко допускают в речи и в письме грубейшие ошибки. Спору нет, многие ошибки завтра станут допустимыми, а послезавтра и вовсе окончательно приживутся, и окажутся нормой. Но пока это завтра не наступило, добро пожаловать в клуб борцов за чистоту русского языка. Проверьте себя, всегда ли вы говорите или пишите правильно. Может, некоторые из упомянутых нами ошибок вам прекрасно знакомы?

1. Участвовать или учаВствовать?

Участвовать = Часть работы сделать своей. Нередко при написании этого слова по аналогии со словом «чуВствовать» в корень ошибочно добавляют непроизносимую букву «в». Напишите «учавствие» или «учавстник». Невозможно? Тогда не повторяйте эту ошибку и в слове «участвовать». Слово «участие» происходит от части и не предполагает буквы «В» ни в одной из своих производных.

2. Худший и лучший

Нередко можно встретить такие варианты написания этих слов – хуЧший, луТший и даже луДший. «Какой ноутбук луТше купить?», – читаем мы на форумах и разных сайтах. Необходимо просто запомнить раз и навсегда – только хуДший и только луЧший.

3. Будешь - будишь

Эти два слова постоянно путают. И хотя звучат они одинаково, пишутся они по-разному, и выбор необходимо делать, исходя из смысла высказывания. Начальная форма слова «будЕшь» - быть. Слово «будИшь» же имеет значение прерывать сон или заставлять кого-то проснуться. Ты будЕшь есть это мороженое. Но. Почему ты меня будИшь меня?

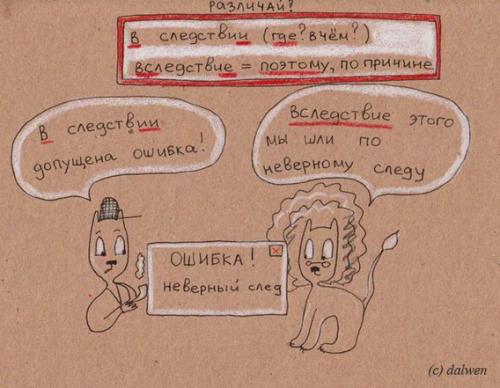

4. В следствии, вследствие, в следствие

Еще один запутанный случай. Возможны все три варианта написания.

Если речь идет о предлоге, который можно заменить на «из-за», пишем слитно с «Е» на конце. Вследствие жары - из-за жары. Выражение причинных или следственных отношений.

Если речь идет о существительном, тогда предлог «В» пишется отдельно, но окончание может быть разным. В следствиЕ (во что?) были вовлечены новые сотрудники. В следствиИ (в чём?) появились новые свидетели.

Чтобы убедиться, что перед вами существительное с предлогом, можно подставить между ними какое-либо слово. Например: Суд отказал в (повторном) следствии по делу осужденных.

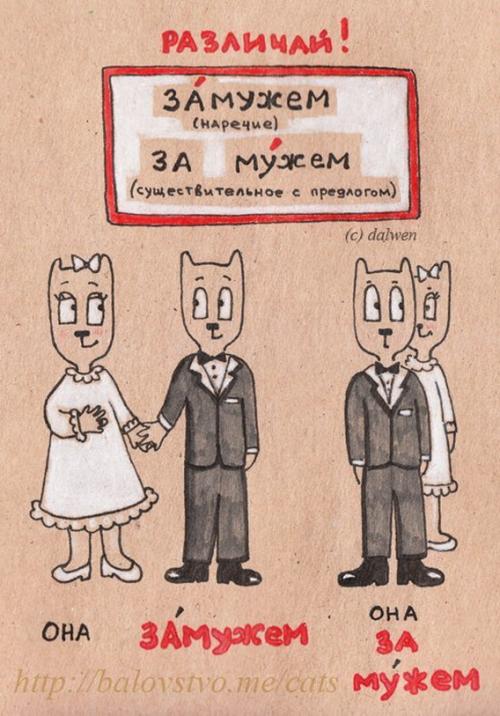

5. За мужем, замужем

Наречие «замужем» правильно писать слитно, в отличие падежной формы существительного «за мужем». Проверить просто. Пишется слитно, если нельзя поставить вопрос «за кем?» Однако важно помнить, что с частицей «не» во всех случаях пишется раздельно. Примеры: Она еще не замужем. Гости стояли не за мужем, а рядом с ним.

6. Координально / кардинально / кординально

Слово «кАрдинально» иногда превращают в «кОрдинально» и даже «кООрдинально». Скорее всего, влияют такие слова, как координация, координаты, координировать и так далее.

Наречие «кардинально» пишется только с буквой «а». Также как слово «кардинал», оно происходит от сardinalis (главный). И является синонимом слов «радикальный», «существенный», «фундаментальный».

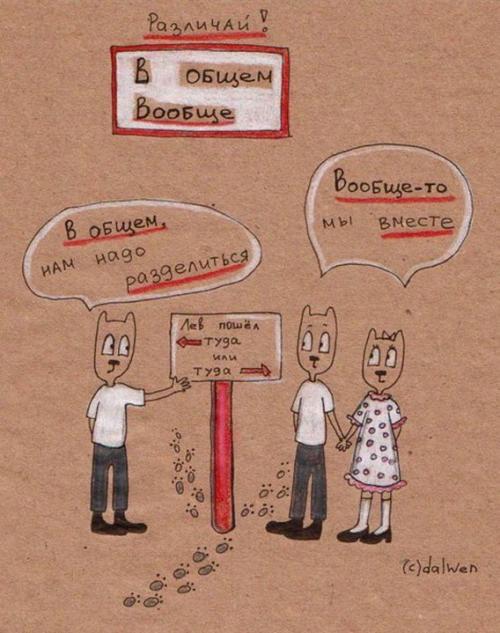

7. Вообщем / вообще / в общем

«Вообще» или «в общем». Нет вопросов. А «вообщем» - уродливый их сын, которому нет места в речи. «В» - предлог, который пишем отдельно.

8. Ться / тся

Когда получивший школьный аттестат взрослый человек путается в «ться и тся» при написании окончаний глаголов, порой, действительно хочется заплакать. Есть простейший способ выяснить, стоит ли ставить мягкий знак. Нужно просто задать вопрос для глагола. Если в окончании вопроса "т" - значит, пишется "тся". Если "ть" - значит, "ться".

Я намерен - что сделаТЬ? - выспаТЬСЯ. Телевизор что сейчас делаеТ – настраиваеТся. Или еще забавный пример: Апельсин может испортиТЬСЯ (что сделаТЬ?), но он никак не портитТСЯ (что делает?).

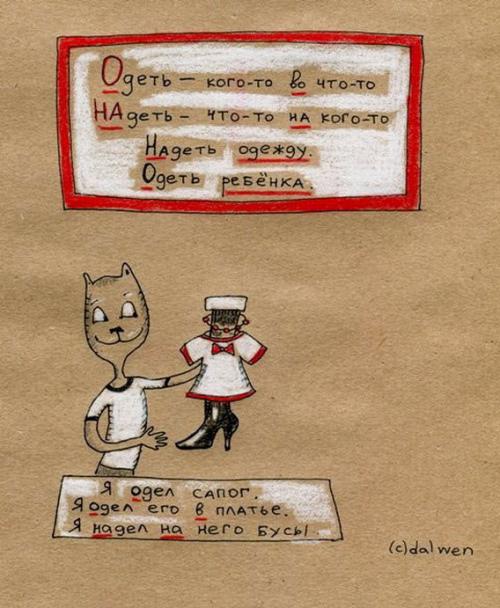

9. Надевать / одевать

Эту ошибку допускают многие и очень часто. Просто запомните. Одеть - КОГО. Одеть ребенка, пациента. Или одеть ЧТО – используется со словами, означающими подобие человека. Одеть манекен, одеть куклу. То есть облечь в какую-либо одежду.

Но НАДЕТЬ исключительно ЧТО. Надеть пальто, брюки, юбку, перчатки. Как еще учили в школе – одеть Надежду, надеть одежду.

Какую роль играет образование в предотвращении распространения языковых ошибок

Проверка орфографии и пунктуации онлайн — это ваш незаменимый помощник в мире цифрового контента. Забудьте о стрессе и затратах времени на ручное вычитывание текстов. Современные технологии помогут за секунды исправить ошибки в тексте, помогая избежать досадных недоработок.

Любите писать, но не уверены в своей грамотности на все 100? Просто проверить текст на ошибки всего за несколько секунд! Нейросеть ModulBot.ru позволяет мгновенно выявить и исправить промахи, сохраняя ваш личный стиль и выразительность. Поверьте, ваши читатели оценят такой подход к делам.

Задумываетесь, как придать своим текстам профессиональный вид? Пора довериться автоматическим инструментам на сайте Модуль Бот. Проверка орфографии и пунктуации онлайн существенно облегчит вашу работу, освобождая время для творчества и инновационных идей. Отличные тексты — без лишних усилий!

Проверить текст нейросетью

Важно отметить, что проверка орфографии и пунктуации онлайн стала значительным шагом вперед в улучшении качества текста. Нейросеть для этой задачи позволяет добиться высокой точности и автоматизации процесса. То есть теперь вы можете проверить текст на ошибки без необходимости вручную перечитывать его, что экономит ваше время и силы.

Кроме этого, проверка текста нейросетью помогает лучше анализировать грамматику и стиль. Например, в отличие от традиционных алгоритмов, нейросети способны лучше интерпретировать смысл предложений. Таким образом, вы получаете не просто исправления, а рекомендации по лучшему структурированию текста и улучшению его читабельности. В конечном итоге это повышает общее качество материала и делает его более убедительным для вашей аудитории.

Исправить ошибки онлайн

На самом деле, исправить ошибки онлайн стало проще, чем когда-либо. Модуль Бот предлагают широкий спектр инструментов для работы с текстом. Например, на нашем сайте можно продолжить существующий текст, написать его по описанию, исправить орфографию и многое другое. Просто выберите нужный модуль нейросети. Это позволяет вам без труда проверить текст на ошибки всего за несколько секунд.

Кроме того, исправление ошибок нейросетью дает возможность мгновенно увидеть результат и внести необходимые правки. Таким образом вы можете быть уверены, что ваш текст соответствует правилам грамматики и стилистики. Более того, Модуль Бот позволяет улучшить навыки письма. Ведь со временем вы просто привыкните писать правильно. То есть регулярное такой нейросети помогает быстрее узнавать и исправлять типичные ошибки. В результате это повышает эффективность вашей работы с текстом.

Актуальные вопросы

Модуль Бот помогает исправить орфографию и пунктуацию в текстах онлайн.

Современные технологии позволяют исправить ошибки за секунды, избегая ручного вычитывания.

Проверка текста на ошибки позволяет избежать недоработок и сделать текст более качественным.

Автоматические инструменты предлагают рекомендации по структуре и читабельности, улучшая общий вид текста.

Модуль Бот позволяет продолжить текст, написать по описанию и исправить орфографию всего за несколько секунд.

Регулярная работа с нейросетью помогает быстрее узнавать и исправлять ошибки, улучшая навыки письма.

Возможно ли, что некоторые из этих ошибок со временем станут нормой в русском языке

Я видела одну учительницу второго класса, которая во время урока подходила по очереди к каждому ученику, опускалась почти на корточки рядом с партой, чтобы быть на одном уровне с ребёнком, и шёпотом ПОМОГАЛА в их затруднениях. Каждому. Я даже не знаю, почему меня так впечатлила эта ситуация. Наверное, потому, что это большая редкость.

Так вот: чтобы ПОМОЧЬ, надо ПОМОГАТЬ.

Не требовать строгим поставленным голосом, не вызывать в школу бедных родителей, не задавать пару лишних упражнений каждый раз (потренируйся, дружок!), не обещать перевести в более слабый класс – весь этот набор хорошо отработан в большинстве школ. Учитель должен искать любые пути, чтобы помочь ребёнку и его родителям чувствовать себя счастливыми людьми, а не несчастными узниками «образовательных стандартов».

Взрослым надо понять: ребёнок не виноват. Он по-другому слышит слово, воспринимает его и воспроизводит.

Ведь никто не ругает детей за отсутствие музыкального слуха. Безграмотность — похожая ситуация.

Помочь можно всем. Пишущим «страшно некрасиво», ошибающимся в каждом слове, читающим еле-еле, ничего не запоминающим и не понимающим — всем им можно помочь. Просто придумайте как — и скажите себе: «Я должна помочь!»

Теперь – третье убеждение. Мы с коллегами-филологами, работая в школе, а потом в учебном центре, видели много непростых детей. Занимаясь русским языком с ними, замечали:

Некоторым детям бесполезно объяснять правила, писать многочисленные диктанты, требовать «работу над ошибками»…

Мы чувствовали: надо делать с ними что-то другое. Но знаний не было. Никто в педагогических институтах (а тем более в классических университетах) не учит особенным методам работы с детьми, которые испытывают трудности в учёбе.

Начали искать, что может помочь ребёнку выбраться из «тёмной комнаты безграмотности». Много читали, ездили по стране, изучали опыт лучших педагогов. Это было ещё в конце девяностых…

Наши поиски привели к нейропсихологии.

Многим педагогам и родителям наверняка известна эта совершенно особая отрасль психологии — наука о связи работы мозга и поведения человека.

Благодаря знакомству со специалистами-нейропсихологами мы поняли: ответ на вопрос, в чём же причина безграмотности, существует.

Грамотное письмо – результат слаженной работы большого количества систем детского организма, своевременного развития многих психических функций.

А результативная учебная деятельность любого ребенка – это показатель «включённости» всех необходимых зон мозга. Именно такой подход к решению проблем школьной неуспешности используют специалисты-нейропсихологи.

Нейропсихолог может определить истинные причины школьных затруднений, расскажет родителям и педагогу, что мешает ребёнку овладеть каким-либо умением, поможет разработать упражнения, способствующие развитию и «дозреванию» соответствующих отделов мозга.

Как можно самостоятельно проверить свои тексты на наличие распространенных ошибок

Отрицательное влияние СМИ на языковую культуру общества проявляется прежде всего в том, что современные СМИ допускают многочисленные нарушения языковых норм. Среди типичных ошибок, которые появляются на телевидении и радио в устной речи, можно выделить:

- Акцентологические (в постановке ударения): обеспечЕние (вместо «обеспЕчение), мИзерный (вместо «мизЕрный»), начАлся (вместо «началсЯ») и другие.

- Орфоэпические (произносительные): многочисленные случаи эпинтезы, то есть вставки звуков: грейпфрут (вместо «грейпфрут»), дерматиновый (вместо «дерматиновый»); неверное произношение сочетания ЧН в отчествах: Ильиниа (вместо Ильиниа), в слове скуый (вместо скуый) и т. д. С повышением темпа речи усилилась редукция гласных в безударном положении, возросла нечёткость артикуляции. В речи дикторов появились слова-паразиты, нефонологические элементы «э-э» или «а-а», заполняющие речевые паузы.

- Морфологические ошибки в склонении имён числительных, образовании сравнительной степени: более двухста пятидесяти членов делегации, переживал это более острее.

- Неточное словоупотребление, языковая избыточность (плеоназм): мировая глобализация, городская мэрия.

- Употребление жаргонизмов, канцеляризмов, проникших в СМИ из речи представителей силовых ведомств, экономистов: коммунальщики ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов, уровень ВВП достиг максимума, а темпы роста экономики возросли.