Легендарный поединок: Как русский сразился с...

- Легендарный поединок: Как русский сразился с...

- Связанные вопросы и ответы

- Какие исторические источники описывают легендарный поединок между русским и его противником

- Какие были причины, побудившие русского принять вызов на поединок

- Кто был противником русского в этом легендарном поединке

- Какие тактики и стратегии использовал русский во время боя

- Какое оружие использовалось в поединке, и почему оно было выбрано

- Как развивались события до, во время и после поединка

- Какое влияние оказал этот поединок на русскую историю или культуру

Легендарный поединок: Как русский сразился с...

Недавно на собеседовании у Святейшего Патриарха я обратил внимание на картину, висящую в его приемной. Это был подлинник картины Павла Рыженко «Победа Пересвета». На полотне изображена знаменитая схватка непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пересвета — монаха, который по особому благословению преподобного Сергия Радонежского вышел со своим собратом Андреем Ослябей на бой на Куликовом поле.

Великая мудрость и прозорливость замечательного русского святого, преподобного Сергия, проявилась в самой сути этой схватки. Это была битва сил света и сил тьмы. И это вовсе не образное выражение, а самое существо событий, произошедших 8 сентября 1380 года.

Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне скверное: все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы: они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духов¬ные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем — это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии — Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира — демонов (бесов). В результате человек впускает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом — чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на схватку вышел без доспехов — в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. Нарушился привычный ход вещей и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

И по сей день служители духов тьмы, мастера восточных единоборств, хранят память о том, что есть некие «русские», у которых есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины этого Бога — непобедимы.

Связанные вопросы и ответы:

1. Как проходила подготовка к легендарному поединку между русским...

Подготовка к легендарному поединку между русским была тщательной и основательной. Участники проводили долгие часы, тренируя свои физические и боевые навыки. Они изучали тактику и стратегию, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям. Также важную роль играла моральная подготовка, чтобы сохранять спокойствие и концентрацию в критические моменты. Все это позволяло им выходить на поединок в оптимальной форме.

2. Какую тактику использовали участники в поединке

В поединке участники использовали различные тактические приёмы, чтобы получить преимущество. Они внимательно наблюдали за действиями соперника, пытаясь предугадать его следующий шаг. Быстрота реакции и точность ударов были ключевыми элементами их стратегии. Также они применяли отвлекающие манёвры, чтобы дезориентировать противника. Тактическая гибкость позволяла им адаптироваться к меняющимся обстоятельствам поединка.

3. Каков был исход легендарного поединка между русским...

Исход легендарного поединка между русским был впечатляющим и запоминающимся. Несмотря на ожесточённую борьбу, один из участников смог одержать победу, демонстрируя превосходство в мастерстве и стратегии. Противник, несмотря на поражение, заслужил уважение за свою стойкость и умение. Поединок завершился с обоюдным признанием навыков друг друга, что добавило ему ещё больше легендарности. Это событие стало примером честной и справедливой борьбы.

4. Какое значение имел этот поединок для русского...

Этот поединок имел огромное значение для русского, так как он стал символом его мужества и мастерства. Победа в этом поединке значительно повысила его репутацию и признание в обществе. Для него это было не только проверка навыков, но и возможность доказать свою стойкость и волю к победе. Поединок также стал важным этапом в его жизни, формируя его характер и мировоззрение. Это событие осталось в его памяти как один из самых значимых моментов.

5. Как это событие отразилось на истории русского...

Легендарный поединок оказал значительное влияние на историю русского. Он стал частью его легенды, которая передавалась из уст в уста, вдохновляя будущие поколения. Это событие подчеркивало важность чести, отваги и умения, которые были основополагающими качествами для русского. История поединка была отражена в различных произведениях искусства и литературы, что способствовало её популярности. Таким образом, поединок стал неотъемлемой частью его исторического наследия.

6. Какие уроки можно извлечь из этого поединка

Из этого поединка можно извлечь множество ценных уроков. Во-первых, важность подготовки и стратегического мышления. Во-вторых, необходимость сохранять спокойствие и концентрацию в сложных ситуациях. В-третьих, значение чести и уважения к сопернику, даже в условиях борьбы. Также поединок учит, что истинное мастерство заключается не только в силе, но и в умении и тактике. Эти уроки остаются актуальными и по сей день, вдохновляя на самосовершенствование и стремление к победе.

Какие исторические источники описывают легендарный поединок между русским и его противником

Если Дмитрий не заезжал в Троице-Сергиев монастырь, то откуда в войске взялись воины-иноки Пересвет и Ослябя? Они фигурируют уже в ранних вариантах летописи, в том числе в самом первом Кратком повествовании, где боярин Александр Пересвет назван в числе погибших. В Пространной летописной повести говорится, что он бывший брянский боярин, очевидно, перешедший на службу к великому князю Московскому вместе со своим сюзереном — князем Дмитрием Брянским. Ослябя в текстах не фигурирует, зато мы знаем, что десятилетием позже Куликовской баталии он состоял на дипломатической службе у великого князя Василия Дмитриевича (сына Донского). В летописи он именуется «черньцомъ Родионом Ослебятемъ, иже прежде былъ боярин Любутьскы». Любутск — город в Брянской области, так что Пересвет и Ослябя — земляки, возможно, даже родственники. Фигурируют они и в «Задонщине», причем, оба:

«Пересвет поскакивает на борзе кони, а злаченым доспехомъ посвечиваше. И молвяше брат его Ослабе черънецъ: "Брате Пересвет, вижу на тели твоем раны, уже голове твоеи летети на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыли земли не лежати на поли Куликове…» …>

Получается, Пересвет участвовал в сражении, а не погиб в поединке с Челубеем, да и выглядит он не чернецом в схиме, а витязем в золоченом доспехе. А у Осляби еще и сын Яков сражался с татарами! И никаких намеков на знаменитый поединок…

Вообще, сюжет с поединком появляется лишь в «Сказании» — напомним, самом позднем и наиболее легендаризированном из всех летописных рассказов о Куликовской битве. Описание «дуэли» в разных списках сильно отличаются. То бились пешими, то конными, то копьями, то мечами, то Пересвет доехал до своих, а Челубей рухнул наземь, то русский витязь упал сверху на врага и прикрыл его ризой…

А в одном из списков даже есть такой сюжет: в момент поединка находившийся в Троице-Сергиевом монастыре Сергий Радонежский отправляет будущего игумена Никона на колокольню «видения ради». Никон с колокольни (!) видит лежащих на поле Куликовом Пересвета и покрытого его ризой татарина и рассказывает об этом Сергию… Чудо!

Репродукция картины Павла Рыженко «Молитва Пересвета перед битвой»

Кстати, супротивник Пересвета в разных списках именуется по-разному — Челибей, Темир-Мирза, Таврул. Именуется он то татарином, то печенегом, хотя этот народ к XIV веку уже стал легендарным и из Причерноморья ушел.

Исторических аналогий поединку мы тоже не находим. Фраза «по обычаям того времени» не соответствует действительности – такой традиции не было ни на Руси, ни тем более в Орде. Ясса Чингисхана требовала четкого подчинения дисциплине и командам офицеров, а своеволие каралось смертью. К тому же татары (и другие степняки) атаковали в конном строю, изначально забрасывая врага стрелами, а построение друг против друга и стояние на месте (что подразумевает поединок) противоречило их тактике.

Получается, что поединок Пересвета и Челубея — скорее всего красивый вымысел. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг нашего витязя, ведь, если он остался в памяти народа и был персонально упомянут в летописи, значит, действительно отличился в сражении.

Какие были причины, побудившие русского принять вызов на поединок

Цели:

- провести анализ эпизода “Дуэль Базарова и Павла Петровича” (гл. 24) и выявить композиционную и идейную его роль в романе, определив дуэль как завершение идеологических споров героев; совершенствовать навыки анализа текста художественного произведения;

- развивать устную речь учащихся;

- формировать нравственные основы, пробуждать интерес к классической литературе.

Оборудование:

заставляют в привычном, знакомом материале находить новые грани. Обращение к эпизоду романа И. С. Тургенева “Отцы и дети” “Дуэль” (гл. 24) позволяло обратить внимание учащихся на мельчайшие детали описания, на композиционную роль данного эпизода, его место в раскрытии идейного содержания произведения.

Предварительно в качестве домашнего задания десятиклассникам было предложено перечитать главу. Перед уроком на боковой доске разместили 3 плаката, к которым ученики прикрепили свои записки в соответствии с записью на каждом плакате (“Деталь, на которую я обратил внимание”, “В данной теме меня больше всего волнует…”, “В этом эпизоде я не понял…”).

Оформление доски соответствовало замыслу. Кроме скрещенных шпаг, изображенных на листе ватмана, была сделана запись плана предстоящей беседы. Подобный план заставляет остановиться на различных аспектах рассмотрения предложенной темы. В самом начале урока было указано на особенности записи эпиграфов. Слова одного из них не были даны, но ниже содержалась “подсказка”, что найти их можно в анализируемой главе. Эти слова наиболее точно раскрывают авторскую позицию по отношению к дуэли Базарова и Павла Петровича. Заинтересованность в теме разговора и желание услышать ответы на свои собственные вопросы активизировали деятельность учащихся. Выводы, сделанные старшеклассниками, свидетельствовали не только о хорошем знании текста произведения, но и о глубоком и вдумчивом его прочтении, о том, что ребята понимают основную мысль романа.

ХОД УРОКА

Дуэль – это поединок, борьба, состязание двух сторон.

Дуэли как способ решения конфликтов, возникающих между людьми одного круга, были приняты у дворян. Поединок вошел в литературу, с одной стороны, как часть дворянского быта той эпохи, с другой – как прием, помогающий писателю обострить конфликт, довести его до кульминации или до развязки. Нам предстоит выяснить, какова же роль данного эпизода в композиции и в идейном содержании романа И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Запишите в тетрадь тему урока и эпиграф. Обратите внимание на знак вопроса: я попрошу вас в конце урока вписать второй эпиграф – строчки из главы, которые, как вам станет ясно, и заключают в себе идейный смысл данного эпизода.

Итак, Помните, у Пушкина:

Врагам наследственным подобно,Как в страшном, непонятном сне,Они друг другу в тишинеГотовят гибель хладнокровно…

Вот пистолеты уж блеснули,Гремит о шомпол молоток.В граненый ствол уходят пули,И щелкнул первый раз курок.Вот порох струйкой сероватойНа полку сыплется. Зубчатый,Надежно ввинченный кременьВзведен еще…

(Прослушивание г/записи)

– Почему Павел Петрович не объяснил Базарову истинную причину вызова на дуэль?

– Что же тогда послужило внешним предлогом для дуэли?

Ожидаемый вывод: Дуэль – закономерный финал, закономерный итог конфликта между Павлом Петровичем и Базаровым. Согласившись на дуэль, Базаров отдает дань тем принципам, которые он презирал. Павел Петрович также изменил своим идеалам, потому что согласился на дуэль с человеком ниже его по происхождению.

– Согласился бы Базаров принять вызов на дуэль в свой 1-й приезд в Марьино?

– Мог бы участвовать в этой аристократической комедии?

Дуэль?

В систему “принсипов” Павла Петровича входит защита средневековых привилегий, отстаивание старых, дворянских понятий чести.

– Почему история с дуэлью изображена комически?

– Как этого комизма добивается автор романа?

Ожидаемый ответ: “Преувеличенный комизм” достигается в основном реакцией Базарова на вызов Павла Петровича, поэтому нужно быть особенно внимательным к репликам героев. Одни и те же слова, произнесенные персонажами, звучат по-разному: серьезно и напыщенно у Павла Петровича и с шутливой издевкой у Базарова.

И все-таки это дуэль!

И шаги будут отсчитаны, и пистолетные выстрелы прозвучат, и кровь прольется. И никакая ирония не заставит нас забыть об этом.

О том, что все могло повернуться иначе, говорит один небольшой эпизод – сон Базарова.

(Мы наблюдаем и здесь отступление от принятого в русской литературе изображения дуэли. Участники дуэли накануне традиционно подводили итоги своей жизни (Онегин, Печорин). Для Базарова же временем осмысления прожитой жизни станет предсмертная болезнь, а не дуэль).

То, что Базаров видит сон, уже не увязывается с “антиромантизмом”.

Во сне все персонажи предстают участниками абсурдного и мучительного хоровода (= абсолютного и мучительного жизненного круговорота).

И все-таки это дуэль!

Дело-то вовсе не шуточное.

Повод к дуэли только кажется пустяковым: подумаешь, Базаров поцеловал Фенечку – экое преступление!

Кто был противником русского в этом легендарном поединке

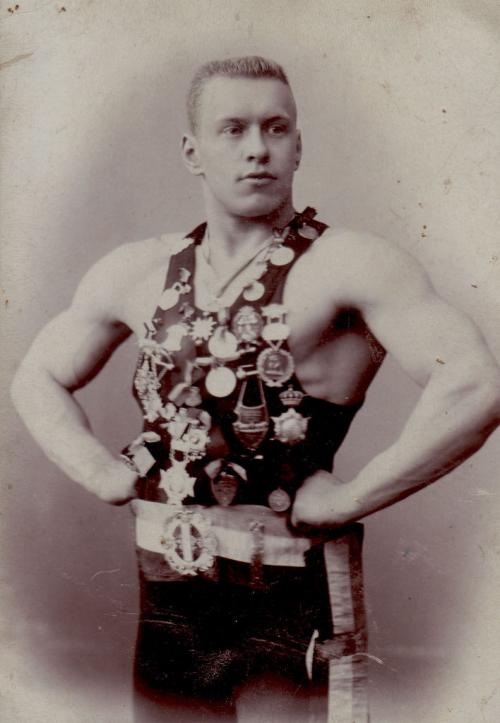

144 года назад, 8 октября 1871 года, на свет появился богатырь Иван Поддубный. Современники называли его «человек-гора», одаривали эпитетами «железный» и «непобедимый». В зарубежной прессе о нем писали как о «чемпионе чемпионов». В 55 лет он завоевал титул «чемпиона Америки», уложив на ринге спортсменов, которые были значительно моложе него. О его геркулесовой силе ходили легенды, а в беседе с друзьями он признавался, что крепче него только один человек - его отец, запорожский казак Максим Иванович.

В своей жизни Иван работал портовым грузчиком, выступал в цирках Феодосии, Севастополя, Петрограда, Москвы. Он вошел в историю, как спортсмен, который за 40 лет выступлений не проиграл ни одного чемпионата, хотя на его счету и были отдельные поражения. В день рождения выдающегося силача SPB.AIF.RU вспоминает самые известные поединки в карьере Ивана Поддубного.

Поединок с Георгом Лурихом

В конце XIX - начале XX века уроженец Эстонии Георг Лурих был настоящей звездой российских цирков. Его коронными номерами было поднятие на заплечьях коня вместе с наездником и удержание одновременно сразу двух верблюдов.

Он был молод и хорош собой. Его фигура считалась эталоном мужской красоты. И даже такие известные скульпторы как Роден и Хтоппе просили его позировать для них. По воспоминаниям историков, недюжая сила соединялась в нем с эрудицией и отличным чувством юмора. Лурих знал 10 иностранных языков, прекрасно играл на фортепьяно и обыгрывал в шахматы известных мастеров этой игры.

В 1896 году 20-летний спортсмен встретился на арене Феодосийского цирка с 25-летним Иваном Поддубным. Тогда еще никому не известный рабочий согласился принять участие в чемпионате русской борьбы «на поясах» и буквально стал настоящей сенсацией соревнования. Иван на удивление публики одерживал одну победу за другой. С легкостью он уложил итальянца Паппи и Семипалого, под его напором проиграли спортсмены Бороданов и Разумов. Зрители ждали поединка с Георгом, который в ту пору был в отличной форме. Какого же было их удивление, когда портовый грузчик в два счета разделался с Лурихом.

Серия победных выступлений на этом чемпионате изменила жизнь Поддубного. После этого администрация цирка пригласила его на работу в качестве борца.

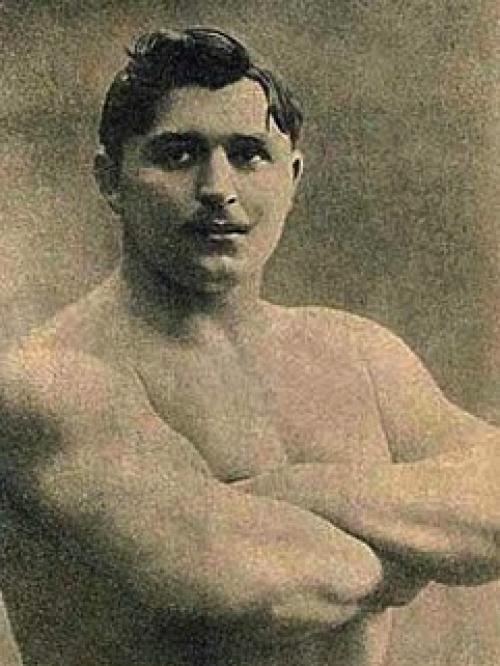

Поединок с Раулем ле Буше

Одним из самых известных эпизодов в карьере Ивана Максимовича стало его противостояние французскому спортсмену Раулю ле Буше.

На ринге они встретились в 1903 году. Соревнование на звание чемпиона мира по французской борьбе проходило в Париже.

Какие тактики и стратегии использовал русский во время боя

Ледовое побоище: стратегия, тактика, факты и анализ ситуации

Александр Невский — великий полководец. Не проиграл ни одной из своих 25 битв. Ледовое побоище, в ходе которого войска князя разбили рыцарей Ливонского ордена, принесло ему мировую славу.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 25 битв = 25 побед

Итак, расстановка сил. Есть несколько версий, возьмём основную: тевтонцы и их союзники — около 12 тысяч человек, русские — 15 тысяч.

Построение армии Ливонского ордена. Форма — клин или «великая свинья». В головном ряду и с флангов — рыцари-крестоносцы, позади, постепенно расширяясь в глубину, пехота.

Такой остроконечный бронированный удар в центр войска противника, напрочь разрывал его. К тому же, в отличие от сил Невского, которые в основном состояли из простых крестьян и ремесленников, немецкие головорезы были вооружены по полной.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ БИТВЫ

Стратегия Невского. Первый шаг — выбор местности для битвы. Узкая протока у Чудского озера, апрель, подтаявший лёд… Просчитал ли заранее полководец эти коварные для закованных в тяжелые латы ливонцев особенности локации — неизвестно.

Но буквально за 8 лет до побоища отец Александра князь Ярослав Всеволодович в битве с Орденом меченосцев при схожих обстоятельствах отправил под лёд реки Омовжи часть вражеского войска.

ПРИЁМ ЛОЖНОГО ОТСТУПЛЕНИЯ

Шаг второй — приём ложного отступления. Крестоносцы приближаются, новгородцы отходят, и так до тех пор, пока неприятель не окажется на выгодной для Александра позиции. Кроме нестабильного льда, выгодна она была еще и возвышающейся 15-метровой скалой. Вороний Камень — отличная локация для обзора за передвижениями противника.

ТАКТИКА

Шаг третий, финальный — разработка тактики боя. Александр разделил войско на 3 части. Центральную ливонцы обманчиво приняли за основные силы, куда и направили удар. В это время «свинью» из засады атаковали полки правой и левой руки, в них и была сосредоточена главная военная мощь князя. Невский даже учёл движение солнца и расположил войска так, чтобы оно светило в лицо врагам.

Сражение было жёстким. Со слов одного летописца, лёд покраснел от крови. Но ливонский клин был разбит, часть рыцарей провалилась под лёд, началась паника, крестоносцы обратились в бегство. Победа в Ледовом побоище навсегда вписала имя полководца в историю военного искусства.

Какое оружие использовалось в поединке, и почему оно было выбрано

Утро8 сентябрябыло туманным. До 11 часов, пока туман не рассеялся, войска стояли готовыми к бою, поддерживали связь ( «перекликались» ) звуками труб. Князь вновь объезжал полки, часто меняя лошадей. В 12 часов показались на Куликовом поле и татары. Битва началась с нескольких небольших стычек передовых отрядов, после чего состоялся знаменитый поединок татарина(или Темир-бея) с иноком. Оба поединщика пали мёртвыми (возможно, этот эпизод, описанный только в «», является легендой). Далее последовал бой сторожевого полка с татарским авангардом, возглавляемым военачальником Теляком (в ряде источников — Туляк).сначала был в сторожевом полку, а затем встал в ряды большого полка.

«Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще и ту пакы, не поступающе, сташа, ибо несть места, где им разступитися; и тако сташа, копиа покладше(кония закладше), стена у стены каждо их на плещи предних своих имуще, предние краче, а задние должае. А князь велики такоже с великою своею силою русскою з другого шоломяни поиде противу им» . Бой в центре был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. «Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса сломишися и, аки сено посечено, лежаху, и бе видети страшно зело…» . В центре и на левом фланге русские были на грани прорыва своих боевых порядков, но помог частный контрудар, когда «Глеб Брянский с полками владимирским и суздальским поступи через трупы мёртвых». «На правой стране князь Андрей Ольгердович не единою татар нападши и многих избил, но не смеяша вдаль гнатися, видя большой полк недвижусчийся и яко вся сила татарская паде на средину и лежи, хотяху разорвати» . Основной удар татары направили на русский полк левой руки, он не удержался, оторвался от большого полка и побежал к Непрядве, татары преследовали его, возникла угроза тылу русского большого полка.

Как развивались события до, во время и после поединка

В современной отечественной науке антропология войны изучается в гораздо меньшей степени, чем антропология детства, гендера или даже смерти. Точнее, работа ведется, но в основном силами энтузиастов — любителей исторической реконструкции. Но и они, уделяя большое внимание воссозданию «материальной части», оставляют духовную составляющую древней воинской культуры в стороне. Между тем осмыслить культурную основу мировоззрения воина, идущего в бой, — задача ничуть не менее важная, чем понять, как крепились пластины ламеллярного доспеха. Данная работа посвящена некоторым аспектам проблемы социально-антропологического изучения феномена поединка в воинской культуре Древней Руси.

Исследование источников по истории Древней Руси позволяет выделить поединки судебные (информации о них, пожалуй, больше всего); «потешные» (игровые, тренировочные) турниры; боевые поединки (перед началом массовых битв, где решались споры уже не между людьми, а между народами). Рассмотрим первый из этих трех видов. «Поле» — судебный поединок, существовавший на Руси с древнейших времен до XVI века. Его упоминают многие арабские авторы, писавшие о стране славян и руссов: Ибн Русте, ал-Марвази, Абу Саид Гардизи . К решению тяжбы боем обращались тогда, когда соперничавшие стороны представляли равные по убедительности доказательства (документы или свидетельские показания), и на их основании определить «правду» оказывалось невозможно.

Типичный вариант арабских сведений о поединках у славян можно прочесть в сочинении арабского географа Х века Мутаххара ибн Тахира ал-Мукаддаси в книге «Китаб ал-бад ва-т-тарих» («Книга творения и истории»): «Рассказывают, что если рождается у кого-либо из них ребенок мужского пола, то кладут на него меч и говорят ему: «Нет у тебя ничего другого, кроме того, что приобретешь своим мечом». У них есть царь. Если он решает дело между двумя противниками, и его решение не удовлетворяет, то он им говорит: «Пусть дело решают ваши мечи». Тот, у кого меч острее, побеждает» . Учитывая, что большая часть текстов о руссах и славянах в арабо-персидской литературе носит компилятивный характер и восходит, вероятно, к нескольким не дошедшим до нас источникам, можно считать, что содержащаяся в них информация отражает реалии не позднее IX века.

Восточным авторам вторил византийский — Лев Диакон (Х в.): «Тавроскифы и теперь еще имеют обыкновение разрешать споры убийством и кровопролитием» .

Древнейшее упоминание о судебном поединке в русских источниках относится к XIII веку — это «Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом» . Наиболее древние, но подробные, письменные фиксации правил поединка мы можем найти в «Псковской судной грамоте» (XIV в.), в Судебниках 1497 и 1550 гг. Весьма детально описал судебный поединок в своих записках и побывавший в России в начале XVI века с посольской миссией от германского императора немецкий посол Сигизмунд фон Герберштейн.

Серьезной проблемой является отсутствие всякого упоминания о поединках подобного рода в «Русской Правде» (РП) и вообще в законодательстве XI-XII вв. В.О. Ключевский выдвинул предположение, что причиной тому является церковное происхождение этого документа . Утверждение это весьма сомнительно, поскольку вообще-то ордалии (испытание «Божьим судом». — В.Д.) в РП есть: «железо», «вода» (к ним церковь относилась тоже неодобрительно, это хорошо видно из поучения епископа владимирского Серапиона ), а «поля» — нет. Впрочем, в одном из списков РП — Мясниковском (конец XIV — начало XV в.) стандартная фраза: «То дати им правду железо» (ст. 21) выглядит так: «То дати им правду: с железом на поле» . Быть может, именно такая формулировка ближе к изначальному древнему варианту. Не исключено также, что РП — запись славянского обычного права, не знавшего судебных поединков. Они, как известно, существовали в дружинной среде, жившей тогда по своим законам. Общей нормой этот обычай стал именно в то время, когда взаимопроникновение двух культур — славянской и скандинавской — стало полным. Впрочем, проблема отсутствия в «Русской Правде» упоминания о судебных поединках нуждается в дополнительном исследовании.

Какое влияние оказал этот поединок на русскую историю или культуру

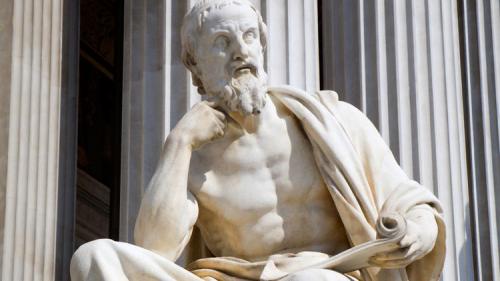

Сражение при Фермопилах — это одно из ключевых сражений греко-персидских войн. Персидский царь Ксеркс собрал огромное войско, чтобы вторгнуться в Европу и покорить греческие города-государства. По оценкам современных исследователей, численность персидского войска, состоявшего на самом деле из представителей множества разных народов, была в диапазоне от 80 до 250 тысяч. При этом древнегреческий историк Геродот пишет о пятимиллионом войске, но это явно не соответствует действительности.

Историк Геродот в своих трудах подробно описал битву при Фермопилах, но в своих оценках он не всегда был точен

Историк Геродот в своих трудах подробно описал битву при Фермопилах, но в своих оценках он не всегда был точен

В 481 году до н. э. амбициозный Ксеркс отправил послов во многие эллинские полисы с требованием «земли и воды», то есть потребовал признания своей власти. Впрочем, в Афины и Спарту послы не были отправлены — прошлый опыт говорил, что в этих полисах могут c ними поступить весьма жёстко (десять лет назад в Афинах персидского посла, пришедшего с похожим посланием, казнили, а в Спарте бросили в колодец, сказав, чтобы он поискал «земли и воды» там).

Осенью этого же года в Коринфе прошло общегреческое собрание. На нём был заключён союз и достигнута договорённость о прекращении междоусобных распрей — только так можно было что-то противопоставить персидской угрозе. К правителям греческих колоний были направлены послы с просьбой помочь. Этот шаг, однако, не имел особого успеха.

На следующий год стало ясно, что Ксеркс настроен крайне решительно и серьёзно. Он даже придумал весьма изящный способ переброски своего войска из Европы в Азию. Он создал два понтонных перехода из связанных между собой кораблей через пролив Геллеспонт (современное название пролива — Дарданеллы).

Так выглядит Ксеркс по версии создателей фильма «300 спартанцев» (2006)

Когда об этом стало известно в Афинах, живший тут стратег Фемистокл предложил дать бой Ксерксу в узком Фермопильском проходе (ущелье) — попасть в южные земли Греции (чего жаждал Ксеркс) другим путём по суше было невозможно. С другой стороны, здесь войско греков могло хоть как-то сдерживать противника, явно превосходящего по численности. Чтобы ущелье нельзя было обойти по морю, кораблям афинян и других союзников было велено контролировать пролив между островком Эвбея и материковой частью Эллады. Там почти одновременно с битвой при Фермопилах произошло масштабное морское сражение.