Что важно знать о Куликовской битве

- Что важно знать о Куликовской битве

- Связанные вопросы и ответы

- Какие были причины Куликовской битвы

- Кто был основным противником Дмитрия Донского в этой битве

- Где именно произошла Куликовская битва

- Какие тактические ходы использовал Дмитрий Донской во время битвы

- Какие последствия имела Куликовская битва для Московского княжества

- Какие источники информации есть о Куликовской битве

- Какие потери понесли обе стороны в ходе битвы

Что важно знать о Куликовской битве

Конечно, ни о каких сотнях тысяч воинов не могло идти и речи. В Средние века такую армию не собрали бы даже самые могущественные европейские королевства. Что уж говорить о раздробленных русских княжествах?.. Об огромном войске мы знаем из ранних летописей : краткой и пространной повестей начала XV века. А где-то через 100 лет после Куликовской битвы появились и эпические произведения: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Но, как и все средневековые источники, они сильно преувеличивают информацию.

Подготовка к Куликовской битве шла быстро. Дмитрий не мог позволить себе долго собирать ополчение. В основе его войска были княжеские и боярские дружины, кавалерия и городское ополчение из ближайших к Москве территорий. В битве участвовали воины из десятка русских княжеств. Русская рать могла включать максимум 30 тысяч человек, но скорее в ней было около 10 тысяч.

Армия Мамая была еще разнообразнее. Собственно, татаро-монголов в ней было немного. Основную часть войска составляли наемники из Причерноморских степей, Северного Кавказа и Крыма. Проблемы с логистикой и постоянные междоусобицы в Золотой Орде помешали собрать крупное и хорошо организованное войско. Некоторые ордынские источники указывают, что армия Мамая была в 2 раза больше русской. Но, скорее всего, это преувеличение. Вероятно, ордынское войско было чуть меньше или сравнимо с русской ратью. Интересно, что иногда упоминают и генуэзских наемников. В Крыму и правда был торговый форпост Итальянской Республики. Но в нем было не больше 200 солдат. Согласись, вряд ли бы все они пошли умирать за Мамая. Так что если генуэзцы и были в его армии, то буквально несколько человек.

Вдобавок на помощь Мамаю шли литовские войска князя Ягайло и якобы не успели к битве. Но похоже, что Ягайло не очень-то хотел успевать. Да и сам Мамай не стал ждать подмоги и атаковал первым. В основном литовское войско состояло из воинов западнорусских княжеств. Вероятно, они не хотели воевать за татар. Но портить отношения с Ордой Ягайло тоже не желал.

Сегодня исследователи говорят, что в Куликовской битве участвовало примерно по 10 тысяч солдат с каждой стороны. Также стоит учитывать размеры самого поля. Сложно представить на нем 100 тысяч воинов. Это действительно была внушительная и важная битва. Просто не такая эпичная, как в летописях.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Какие были основные причины Куликовской битвы

Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, расположенном near the Don River. Она была вызвана стремлением Московского княжества освободиться от монголо-татарского ига, которое длилось более двух столетий. Владимиро-Суздальская Русь, а затем и Московское княжество, платили дань Золотой Орде, что ослабляло их экономику и политику. Дмитрий Донской, князь Московский, решил объединить русские княжества для сопротивления монголо-татарским набегам и утвердить свою независимость. Это привело к столкновению с Мамаем, могущественным военачальником Золотой Орды, который стремился сохранить контроль над русскими землями.

Вопрос 2: Какие были основные события Куликовской битвы

Куликовская битва началась с длительной подготовки, включая сбор войск и стратегическое планирование. Дмитрий Донской собрал войска из различных русских княжеств, включая московских, владимирских, тверских и других. Мамай, с другой стороны, имел большое и хорошо обученное войско, включая монголо-татарских воинов и наёмников. Битва началась с разведки и маневрирования, и обе стороны использовали различные тактики, включая засады и фланговые атаки. В ключевой момент битвы, когда силы были почти равны, князь Дмитрий Донской лично повёл своих войск в атаку, что переломило ход битвы в пользу русских. В конце концов, Мамай был разбит, и его войска бежали, оставив много убитых и раненых.

Вопрос 3: Какую роль сыграл Дмитрий Донской в Куликовской битве

Дмитрий Донской сыграл ключевую роль в Куликовской битве, как политический и военный лидер. Он смог объединить различные русские княжества под своим командованием, что было важным шагом для противостояния монголо-татарской угрозе. Дмитрий Донской также проявил высокие качества стратега, подготовив план битвы и выбрав выгодное место для сражения. Его личное участие в бою, особенно в решающий момент, когда он повёл своих войск в атаку, подняло моральный дух русских воинов и стало переломным моментом в битве. Кроме того, Дмитрий Донской смог сохранить единство своих сил и эффективно управлять ими во время битвы, что способствовало победе.

Вопрос 4: Какое значение имела Куликовская битва для русской истории

Куликовская битва имела огромное значение для русской истории, так как она стала важным шагом на пути к освобождению Руси от монголо-татарского ига. Хотя Золотая Орда ещё сохраняла свою власть над некоторыми русскими землями, поражение Мамая ослабило её позиции и открыло путь для дальнейшего укрепления Московского княжества. Битва также укрепила авторитет Дмитрия Донского как сильного и мудрого правителя, что способствовало объединению русских земель под властью Москвы. Кроме того, Куликовская битва стала символом русского патриотизма и стойкости, вдохновляя будущие поколения на защиту своей родины. Она также стала важным этапом в формировании русской национальной идентичности.

Вопрос 5: Какие были последствия Куликовской битвы для Золотой Орды

Куликовская битва стала значительным поражением для Золотой Орды, ослабив её власть над русскими землями. Поражение Мамая, одного из самых могущественных военачальников Орды, подорвало её престиж и способность контролировать русские княжества. После битвы Золотая Орда начала терять свои позиции в Восточной Европе, что ускорило её упадок. Кроме того, поражение Мамая привело к внутренним конфликтам внутри Орды, что ещё больше ослабило её. В долгосрочной перспективе, Куликовская битва стала началом конца монголо-татарского ига над Русью, что позволило русским княжествам постепенно обрести независимость.

Вопрос 6: Какие были последствия Куликовской битвы для Московского княжества

Куликовская битва принесла Московскому княжеству значительные выгоды, укрепив его позиции среди русских земель. Победа над Мамаем позволила Дмитрию Донскому утвердить Москву как центр русской политики и культуры. Московское княжество стало более независимым от Золотой Орды, что позволило ему укрепить свою экономику и расширить свои территории. Кроме того, победа подняла авторитет Дмитрия Донского как сильного и мудрого правителя, что способствовало его признанию другими русскими князьями. В долгосрочной перспективе, Куликовская битва стала важным шагом на пути к созданию единого русского государства под властью Москвы.

Вопрос 7: Как отразилась Куликовская битва в русской культуре и историографии

Куликовская битва оказала значительное влияние на русскую культуру и историографию, став символом русского патриотизма и стойкости. В литературе и искусстве битва часто изображалась как триумф русского духа и мудрости. В частности, в русских былинах и сказаниях Дмитрий Донской часто изображается как герой, который спас Русь от врагов. В историографии Куликовская битва рассматривается как важный этап в борьбе за независимость и объединение русских земель. Она также стала предметом многочисленных исследований и обсуждений, что подчеркивает её значимость для русской истории. В культуре битва часто ассоциируется с идеей единства и силы, что делает её важным элементом русской национальной идентичности.

Какие были причины Куликовской битвы

В 1374 году отношения между Москвой и Ордой максимально накалились, московский князь Дмитрий Иванович перестает выплачивать дань и перестает признавать власть Мамая, захватившего власть в Орде, но ханом не являвшегося. Эти события приводят к ряду крупных сражений между Москвой и Ордой, в 1378 году в битве на Воже Дмитрий Донской разбивает войско Бегича. Желая взять реванш и привести к покорности Дмитрия в 1380 году, Мамай собирает большое войско и двигается в сторону Москвы. 8 сентября 1380 на пересечении Дона и Непрядвы состоялось крупнейшее сражение между Москвой и Ордой Мамая. Сражению предшествовала значительная подготовка. Дмитрий Иванович собирает смотр войск в Коломне, куда стягиваются дружины многих русских земель, присоединяются к ним и некоторые литовские. Сергий Радонежский, один из духовных лидеров Руси, дает благословение на это сражение, давая Дмитрию двух своих иноков, Пересвета и Ослябю. Перейдя Дон, Московский князь рассчитывал отрезать путь для отступления, тем самым повысив боевой дух своему войску. Готовясь к сражению, Дмитрий Иванович расположил невдалеке от поля боя, в дубраве, засадный полк, в которой расположил свою лучшую конницу. Во главе засадного полка поставлены князья Владимир Серпуховский и Дмитрий Боброк-Волынский. Князь московский по настоянию его друга Михаила Бренко обменялся с ним доспехами, этот поступок сохранил Дмитрию Ивановичу жизнь, сам Михаил Бренко погиб. Сражение началось с поединка Пересвета, того самого инока, который был направлен на помощь московскому войску Радонежским, с монгольским богатырем Челубеем, оба богатыря погибли, но, не упав с коня, Александр Пересвет тем самым ознаменовал победу русского войска. Не пришли на помощь Мамаю его союзники, Ягайло литовский и Олег Иванович Рязанский, решивший остаться в стороне от сражения. Сражение шло с переменным успехом, но в решающий момент битвы удар по позициям Мамая нанес засадный полк Московского войска, Мамай бежал с поля боя и в скором времени погибает. Причины Куликовской битвы: 1. Усиление Московского княжества и его способность противостоять Золотой Орде. 2. Желание Мамая отомстить за поражение на реке Воже и прекратить выплату дани. Последствия Куликовской битвы: 1. Возобновление выплаты дани и её существенное сокращение после нашествия Тохтамыша. 2. Москва была не способна противостоять набегу Тохтамышем в связи с распадом коалиции князей. 3. Ослабление политической зависимости Руси от Орды (Василий Дмитриевич взошёл на престол по духовной грамоте отца без одобрения хана). 4. Временное объединение Орды под эгидой Чингизида Тохтамыша после гибели Мамая. 5. Москва окончательно утвердилась как центр собирания русских земель.

Кто был основным противником Дмитрия Донского в этой битве

«Куликовская битва - крупное сражение между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника и беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области). Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности великих московских князей».

Как ни странно, но дату Куликовской битвы подсказал Смоленск. В статье два города я писал, что первоначально Смоленск (Гнёздово) был основан в 1363 году, а в 1602 году был заброшен из-за чумы. Современный Смоленск был основан в 1703 году. Корреляция дат 1363 и 1703 позволила установить точную дату Куликовской битвы относительно территории современной России.

Битва была на территории современной Москвы на Кулишках. ФиНы в книге «Москва в свете новой хронологии» аргументировано обосновали место битвы, но ошиблись с датой.

Кстати, Москва была основана в 1743 году, поэтому в 1719 году на её месте было дикое поле.

Александр Павлович Бубнов (1908-1964) - советский живописец.

На фото: картина Бубнова А.П. «Утро на Куликовом поле».

Где именно произошла Куликовская битва

Ты мог слышать, что перед битвой Дмитрия благословил преподобный Сергий Радонежский. Он был одним из самых влиятельных русских священников. Его поддержка могла поднять дух русского войска и укрепить авторитет Дмитрия. Все же нельзя доказать, что они действительно виделись. Первые записи о встрече Сергия и Дмитрия появились через 100 лет после битвы. Некоторые историки даже считают, что этот сюжет относится к битве на Воже, а не к Куликовскому сражению.

Сама битва, поговаривают, началась со знаменитого поединка Пересвета с Челубеем. Будто бы по традиции перед боем должны были сразиться 2 воина. Исход их сражения предсказал бы результат всей битвы. Но опять же, скорее всего, этого поединка не было. Таких обычаев просто не существовало. Да и сложно представить, что ордынские воины стояли и смотрели, как дерется один из них. Это противоречит их тактике: в конном полку обрушить град стрел на врага. Сведения о поединке также появились гораздо позже Куликовской битвы. При этом даже первые летописи упоминают Пересвета. Похоже, он и правда храбро сражался. Иначе его имя не попало бы в красивую легенду о самопожертвовании.

А дальше бой шел примерно так. Сторожевой полк русских столкнулся с авангардом Орды. Именно там, в сторожевом полку, изначально находился Дмитрий Донской. Позже он присоединился к бойцам большого полка. Главный удар армия Мамая направила на полк левой руки, который в итоге не выдержал натиска. Он отступил к реке Непрядве. Ордынские воины побежали следом. Тыл войск Дмитрия оказался в опасном положении. Засадным русским полком командовал Владимир Серпуховской. Он хотел скорее нанести удар вражеской армии. Но воевода Дмитрий Боброк удержал его. Ордынские воины подошли к реке, и теперь уже их тыл был в уязвимом положении. Тогда-то Боброк и приказал атаковать. Р усская конница внезапно ударила по основным силам Орды из засады. Это стало решающим моментом битвы. Конницу Мамая прижали к реке и уничтожили. Кроме того, наступать начали полки князей Ольгердовичей. Это окончательно деморализовало войско Орды. Оно начало беспорядочно отступать. Мамай наблюдал за сражением издалека. Он покинул поле с небольшим отрядом, как только засадный полк русских вступил в битву. Летописи и сказания говорят о многочасовой битве. Но обе армии в основном состояли из конницы. Трудно представить, что кавалерии боролись так долго. Некоторые исследователи уверяют, что сражение прошло быстро: буквально за полчаса.

Какие тактические ходы использовал Дмитрий Донской во время битвы

Для начала посмотрим, какими сведениями располагает современная наука и насколько они достоверны. Начнем с летописных источников.

Самым ранним из дошедших до нас письменных источников является так называемая Краткая летописная повесть, которая, по мнению специалистов, была составлена в самом начале XV века — скорее всего, до 1409 года. Во всяком случае, этим временем датируется Троицкая летопись, погибшая при пожаре 1812 года в Москве, но частично дошедшая до нас по выпискам Н.М. Карамзина в примечаниях к его «Истории государства Российского». Почти дословно совпадающие с ней тексты сохранились в труде Рогожского летописца (середина XV века) и Симеоновской летописи (начало XVI века), так что можно почти наверняка утверждать, что у них был один первоисточник. Видимо, это самое близкое по времени и наиболее точное описание событий 1380 года, на основании которых уже создавались более поздние произведения.

Примерно в середине XV века появляется Пространная летописная повесть, которая вошла в IV Новгородскую и I Софийскую летописи. Эта летопись — уже не информационное сообщение, а художественно-публицистическое произведение, при создании которого использованы реминисценции из «Жития Александра Невского», «Чтения о Борисе и Глебе», а также многочисленные библейские цитаты. В описании скорби русских женщин и в «плаче Мамая» использовано апокрифическое «Слово на Рождество Христово о пришествии волхвов». Здесь мы впервые находим относительно подробный рассказ о ходе битвы, о погибших князьях и боярах и другие подробности. Некоторые именные указания очевидно ложные (упомянутые люди не могли участвовать в событиях 1380 года, поскольку тогда просто не жили), что объясняется желанием неких персон создать себе родословную — задействовать предков в реальных исторических событиях.

Два самых знаменитых источника — «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» — появились на свет минимум через сто лет после описываемых в них событий. Это не исторические, а скорее эпические произведения, которые должны были стать основой новой идеологии только что обретшего независимость Московского царства, объявленного Третьим Римом и наследником великих традиций. Историческая канва взята из уже упомянутого Пространного описания, но появилось множество вставок, подробностей, перечислений ранее не известных имен и так далее. Воспринимать «Задонщину» и «Сказание» как исторические источники можно и нужно, но скорее как уникальные памятники литературы и политической мысли конца XV — начала XVI веков, нежели как источники информации о событиях, случившихся за сто лет до того.

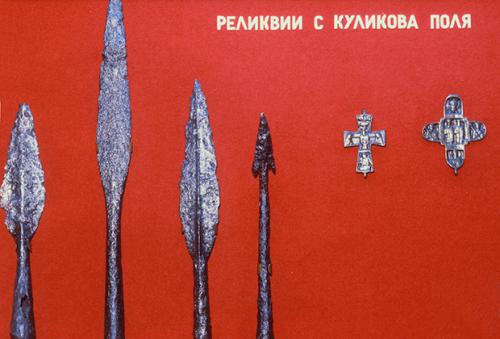

Помимо этого стоит иметь в виду и иностранные (немецкие, польские и ордынские) упоминания и археологические данные. Последние могли бы дать самую точную картину, но они очень скудны. Уже довольно много лет в районе Дона и Непрядвы работает комплексная экспедиция Государственного исторического музея, но лишь в последнее время стали появляться относительно яркие артефакты — фрагменты доспехов, наконечники стрел и копий. Скромность находок не должна смущать: оружие в те времена было большой ценностью, и его собирали сразу после битвы, а братские могилы воинов располагались (по письменным источникам) на высоком берегу Дона и могли уйти под воду при изменении береговой линии. Кроме того, черноземные почвы и особенно вносимые в них годами удобрения очень агрессивны и не способствуют сохранению костей и вещей.

Находки на Куликовом поле

Фото: Юрий Кавер / Russian Look / Globallookpress.com

Зато недавно появились отчеты о палеоботанических исследованиях, которые здорово прояснили картину. Ученые доказали, что из-за изменения климата структура лесов и степей изменилась и ориентироваться на нынешний ландшафт при реконструкции событий не стоит. Была составлена относительно точная карта местности для конца XIV века, и практически наверняка определено место сражения — относительно небольшая поляна среди прибрежных лесов. Это большой успех, дающий возможность точнее интерпретировать события.

Какие последствия имела Куликовская битва для Московского княжества

Обе армии, в ходе сражения, понесли большие потери пропавшими без вести. Часть пропавших без вести погибла или попала в плен, а часть отстала в ходе боя от своих частей (и позднее возвратилась в строй). В.Земцов отмечает, на основе анализа известных полковых рапортов о потерях Великой армии "командиры в рапортах, тем более составленных сразу после боя, были склонны весьма завышать потери, а во-вторых, в эти цифры автоматически включались те, кто по тем или иным причинам оторвался от своей части". Например по 30-му линейному полку "был убит 21 и ранен 31 офицер. При первой перекличке в Москве 15 сентября в строю было только 37 офицеров, но при повторной перекличке 1 октября их число возросло до 68. Из них определенно 27 офицеров – это те, кто был ранен в сражении, но возвратился в строй, остальные – это «пропавшие без вести»".

Аналогичная ситуация сложилась и в русской армии. По мнению военного историка Модеста Богдановича "из этого числа (общих потерь русской армии) следует исключить ….от восьми до десяти тысяч человек, которые, рассеявшись в пылу боя, в последствии присоединились къ войскам". Д.Целорунго отмечает многочисленные факты возвращения строй солдат, ранее учтенных как пропавшие без вести.

Наличие многочисленных пропавших без вести (часть из которых позднее вернулась в строй) крайне затрудняет как оценку потерь, так и сравнение потерь противоборствующих армий. По мнению Д.Целорунго "если в итоговых цифрах потерь русской армии обязательно учитывается количество пропавших без вести (около 10 тысяч солдат), то при учёте (общих) потерь со стороны Великой армии количество пропавших без вести солдат отсутствует"

В русской армии убито в бою 2 генерала, 2 генерала смертельно ранено, ранено и контужено 24 (из этого числа двое позднее скончались от ран), один генерал (Лихачев) попал в плен. От общего числа генералов русской армии участвовавших в Бородинском сражении (89) убито и смертельно ранено 4,6 %, ранено 27 %, попало в плен 1,1 %. Суммарные потери среди генералов от общего числа генералов — 32,7 %. В Великой армии убито 7 генералов и ранено 44 (включая контуженого маршала Даву), один генерал (Бонами) попал в плен. От общего числа генералов и маршало (167) убито 4,2 %, ранено 26,3 %, попало в плен 0,6 %. Суммарные потери среди генералов от общего числа генералов и маршалов — 31,1 %.

Потери офицеров русской армии составили: убито 211 человек, ранено 1184, пропало без вести 44. Общие потери офицеров русской армии составили 1 439 человек, что составляет 34,8 % от общего количества офицеров участвовавших в сражении. По расчетам французского историка Аристида Мартиньена потери офицеров армии Наполеона составили: убито 480 человек, ранено 1448. Общие потери офицеров армии Наполеона составили 1 928 человек. Более позднее исследование В.Земцова увеличило цифру потерь среди офицеров Великой армии до 2023 человек. Абсолютные потери офицеров армии Наполеона выше, чем офицеров русской армии, но это объясняется тем, что количество офицеров наполеоновской армии было выше. Относительные потери среди офицеров в обеих армиях были примерно одинаковы, и составили около одной трети от общей численности офицеров участвовавших в сражении.

Какие источники информации есть о Куликовской битве

Преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя – воины-схимники. Когда великий князь Димитрий Иоаннович перед своим походом против Мамая в 1380 г. посетил обитель преподобного Сергия и получил от угодника Божия благословение на борьбу с полчищами Мамая, то он просил у Преподобного в залог обещанной ему милости Божией отпустить с ним этих двух иноков.

Фото: Фрагмент фрески Серапионовой палаты Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры

Фото: Фрагмент фрески Серапионовой палаты Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры

Прп. Александр был прежде боярином Брянским, а прп. Андрей – боярином Любецким. До принятия монашества они славились как доблестные опытные воины-богатыри. Великий князь надеялся, что эти люди, всецело посвятившие себя Богу, своим мужеством смогут послужить воодушевляющим примером для его воинства.

Преподобный повелел Пересвету и Ослябе готовиться на дело ратное, но в замену лат и шлемов возложить на себя схимы, украшенные изображением креста Христова: «Вот вам, дети мои, оружие нетленное, да будет оно вам вместо щитов и шлемов бранных. Мужайтесь, яко доблии воины Христовы!»

В день битвы войска сошлись при устье р. Непрядвы. Исход сражения предвосхитил поединок двух воинов. Вызов бросил гордый богатырь-великан Челубей, родом печенег. Никто из русских витязей не решался на такой подвиг. Но вскоре из полка Владимира Всеволодовича выступил схимник Александр Пересвет. Обратившись к князю и воинам, он сказал: «Не смущайтесь - велик Бог наш и велика крепость Его! Гордый татарин не мнит найти среди нас равного себе; но я желаю с ним переведаться, выхожу во имя Господа Сил! Готов воспринять венец Царства Небеснаго!» Доблестный инок-воин в схимнических одеждах окропил себя святой водой и попросил у всех прощения. Поединщики с копьями устремились друг на друга. Александр сразил Челубея насмерть, но и сам получил смертельную рану.

После победы на Куликовом поле великий князь приказал перевезти тело мученика-героя в Москву, а прп. Феодор, ученик и племянник прп. Сергия, пожелал похоронить его в своей Симоновской обители. Андрей Ослябя остался невредим после битвы с татарами. В 1398 г. вел. кн. Василий Димитриевич посылал его в Царьград с милостыней. После кончины схимник Андрей был погребен рядом со своим соратником Александром Пересветом около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Над останками были устроены надгробия, оказавшиеся в «палатке каменной под колокольней». После разборки колокольни надгробия были утрачены, но в 1794 г. вновь сооружены и в XIX в. обустроены приделом. В 1928 г. церковь была закрыта и оказалась на территории завода «Динамо», надгробия были уничтожены. После открытия храма в 1989 г. надгробия восстановили.

В настоящее время в экспозиции РГИАМЗ находится посох из яблоневого дерева, принадлежавший схимонаху Александру Пересвету. Он хранился в алтаре соборной церкви Димитриевского монастыря близ г. Скопина в 45 верстах от Куликова поля. Согласно монастырскому преданию, прп. Александр по дороге на битву остановился в келье отшельника на месте будущего монастыря и отдал ему свой дорожный посох.

В XVII в. прпп. Александр и Андрей были канонизированы. Память их совершается 20 сентября и в Соборах Брянских, Московских и Радонежских святых.

Тропарь прпп. Александру Пересвету и Андрею Ослябе, глас 1

В оини христолюбивии/ и страдальцы прехвальнии,/ дивный Александре Пересвете/ и Андрее Ослябя именуемый,/ Сергия преподобнаго усерднии послушницы/ и брани Куликовския ратницы духовнии,/ силу вражию посрамившии/ и души своя за други положившии./ Молите Христа Бога/ мир Отечеству нашему даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак прпп. Александру Пересвету и Андрею Ослябе, глас 7

Н а поли Куликове враги нечестивыя победисте/ и венцы славы увенчастеся,/ преподобномученицы Александре и Андрее,/ молите Христа Бога/ и нам врага рода человеческаго побеждати,/ Православие хранити,/ душам же нашим улучити велию милость.

Какие потери понесли обе стороны в ходе битвы

Причины Куликовской битвы были обусловлены сложной политической обстановкой, сложившейся к XIV веку. Золотая Орда переживала период упадка, сопровождавшийся внутренними конфликтами и борьбой за власть. Мамай стремился укрепить своё влияние и авторитет, а русские земли, особенно Московское княжество, набирали силу, что создавало предпосылки для открытого противостояния. Это противоречие между стремлением Орды сохранить контроль и растущим сопротивлением русских княжеств стало одной из ключевых причин битвы.

Чтобы лучше понять, что привело к этому масштабному сражению, попробуем разобраться в причинах Куликовской битвы подробнее. Рассмотрим ключевые факторы, которые способствовали обострению конфликта между Русью и Золотой Ордой:

- Ослабление Золотой Орды. К XIV веку Золотая Орда переживала глубокий внутренний кризис, вызванный междоусобицами и борьбой за власть. Это ослабило её контроль над подчинёнными территориями, включая русские земли. После смерти хана Бердибека в 1359 году началась "Великая замятня" — период смуты, когда за 20 лет сменилось более 20 ханов.

- Незаконная власть Мамая. Мамай, не будучи чингизидом (потомком Чингисхана), не имел законных прав на престол, но стремился удержать власть. Для укрепления своего авторитета он нуждался в демонстрации силы и ресурсах. Его власть опиралась на поддержку части ордынской знати, но легитимность его правления оставалась под вопросом.

- Желание Мамая отомстить за поражение на реке Воже. В 1378 году на реке Воже произошло сражение между русскими войсками под командованием Дмитрия Ивановича и ордынским отрядом под предводительством мурзы Бегича. Русские одержали победу, что стало первым крупным успехом в борьбе с Ордой. Это поражение сильно ударило по авторитету Мамая, и он стремился отомстить, чтобы восстановить свою репутацию.

- Увеличение дани с русских земель. Чтобы компенсировать свои потери и укрепить положение, Мамай ужесточил требования к русским княжествам, значительно увеличив размер дани. Это вызвало недовольство и сопротивление со стороны Руси. Кроме того, Мамай стремился показать свою силу другим ордынским группировкам, которые оспаривали его власть.

- Усиление Московского княжества. Московское княжество, возглавляемое Дмитрием Ивановичем, постепенно набирало силу и становилось центром объединения русских земель. К 1380 году Москва уже контролировала значительную часть Северо-Восточной Руси, включая Владимир, Суздаль и другие города. Это создавало предпосылки для открытого противостояния с Ордой.

- Стремление Руси к независимости. Русские княжества, уставшие от ордынского гнёта, начали объединяться для борьбы за свободу. Куликовская битва стала первым крупным шагом на этом пути. Дмитрию Донскому удалось собрать под своими знамёнами дружины из многих русских городов, что свидетельствовало о растущем единстве.

- Политическая нестабильность в Орде. Постоянная смена ханов и борьба за власть внутри Орды ослабляли её влияние, что позволило русским князьям начать более активное сопротивление. Мамай, не имея поддержки всей Орды, был вынужден опираться на наёмные войска, включая генуэзских наёмников и союзников из числа кавказских народов.

- Личный конфликт Дмитрия Донского и Мамая. Отказ Дмитрия Донского подчиняться требованиям Мамая об увеличении дани стал непосредственным поводом для военного похода ордынцев на Русь. Мамай стремился не только восстановить контроль над русскими землями, но и наказать Дмитрия за неповиновение.