Пушкин — мифы и реальность: что мы знаем неправильно

- Пушкин — мифы и реальность: что мы знаем неправильно

- Связанные вопросы и ответы

- Какие мифы о Пушкине наиболее распространены среди общественности

- Был ли Пушкин действительно аристократом, или это миф

- Какие мифы связаны с личной жизнью Пушкина

- Какова роль мифов о дуэли Пушкина в его образе

- Влияли ли мифы о Пушкине на его творчество

- Какие мифы о Пушкине связаны с его происхождением

- Был ли Пушкин действительно влюблен в Анну Керн

- Какие мифы существуют о роли Пушкина в русской культуре

Пушкин — мифы и реальность: что мы знаем неправильно

Мифы о происхождении Пушкина

Один из самых распространённых мифов о Пушкине связан с его происхождением. Многие считают, что он происходил из древнего дворянского рода, что якобы предопределило его высокий социальный статус и творческие способности. Однако реальность далеко не столь романтична.

На самом деле, род Пушкиных не был таким знатным, как это часто изображается. Дед поэта, Абрам Петрович Ганнибал, был африканцем, который стал рабом и был привезён в Россию. Он сумел дослужиться до высокого звания и стать дворянином, но это не делает род Пушкиных древним или особенно знатным.

Сравнительная таблица: миф и реальность

| Миф | Реальность |

|---|---|

| Пушкин происходил из древнего дворянского рода. | Род Пушкиных не был древним. Дед поэта, Абрам Ганнибал, был африканцем, ставшим дворянином благодаря своим заслугам. |

| Пушкин был богатым дворянином. | Семья Пушкиных испытывала финансовые трудности, и Александр Сергеевич был вынужден заниматься литературной деятельностью ради заработка. |

Мифы о личной жизни Пушкина

Личная жизнь Пушкина также окружена множеством мифов. Например, многие считают его героем и защитником угнетённых, основываясь на его участии в восстании декабристов. Однако реальность была гораздо сложнее.

Пушкин действительно симпатизировал декабристам и участвовал в их собраниях, но его роль в восстании была не столь значительной, как это часто изображается. Кроме того, после ареста он активно сотрудничал со следствием, что вызвало множество споров среди историков.

Основные мифы о личной жизни Пушкина

- Пушкин был героем и защитником народа.

- Он был активным участником восстания декабристов.

- Пушкин был убит по приказу императора Николая I.

Мифы о смерти Пушкина

Одним из самых устойчивых мифов о Пушкине является история его гибели. Многие считают, что он был убит по приказу императора Николая I, который якобыовал поэта за его политические взгляды. Однако реальность была гораздо проще.

Пушкин умер в результате дуэли с Жоржем Дантесом, который был французским офицером и свёкром Пушкина. Причиной дуэли стало то, что Дантес прислал Пушкину анонимное письмо, в котором обвинял его в неверности. Это было обычное для того времени столкновение чести, а не политический заговор.

Хронология событий, связанных с гибелью Пушкина

- 27 января 1837 года Пушкин получает анонимное письмо, обвиняющее его в неверности.

- 28 января Пушкин вызывает на дуэль Жоржа Дантеса.

- 29 января происходит дуэль, в которой Пушкин получает смертельное ранение.

- 30 января Пушкин умирает от ран.

Как видно из приведённой информации, многие мифы о Пушкине не имеют под собой реальной основы. Он был талантливым поэтом, но его жизнь была далеко не такой романтической, как это часто изображается.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Миф: Пушкин родился в дворянской семье и всегда гордился своим происхождением.

Пушкин действительно родился в дворянской семье, но его гордость была не только связана с происхождением. Он гордился своими литературными достижениями и вкладом в русскую культуру. Несмотря на дворянское происхождение, Пушкин сталкивался с финансовыми трудностями и критикой со стороны современников. Его истинная гордость заключалась в его творчестве и влиянии на русскую литературу. Пушкин рассматривал себя как художника, а не просто представителя дворянства.

Вопрос 2: Миф: Пушкин был гением с детства и все его произведения были написаны без усилий.

Хотя Пушкин проявил литературенные способности с раннего возраста, его успех был результатом упорного труда и постоянного совершенствования. Он много работал над своими произведениями, делая множество правок и пересмотров. Например, его знаменитое произведение "Евгений Онегин" было написано за несколько лет с множеством редакций. Творческий процесс Пушкина был сложным и требовал времени и усилий. Его гениальность была не врожденной, а сформированной благодаря его преданности делу.

Вопрос 3: Миф: Пушкин был убит на дуэли из-за своей жены.

Дуэль, в которой погиб Пушкин, действительно произошла из-за его жены, Натальи Гончаровой, но причины были более сложными. Основной причиной стал конфликт с французским эмигрантом Жоржем Дантесом, который ухаживал за Натальей. Однако дуэль также была обусловлена социальными нормами и кодексом чести того времени. Пушкин, как муж, должен был защитить честь своей жены, что привело к трагическому исходу. Причины дуэли включали не только личные отношения, но и социальные обстоятельства эпохи.

Вопрос 4: Миф: Пушкин был большим любителем азартных игр и тратил много денег.

Хотя Пушкин действительно играл в азартные игры, это не было его основной страстью или причиной значительных трат. Он участвовал в играх как в развлечение, но не доводил это до крайности. Финансовые трудности Пушкина были связаны с его образом жизни и недостатком стабильного дохода, а не только с играми. Он пытался решить свои финансовые проблемы через литературную деятельность и другие средства. Азартные игры не были основной причиной его финансовых проблем.

Вопрос 5: Миф: Пушкин был ярым сторонником крепостного права.

На самом деле, Пушкин был противником крепостного права и выступал за его отмену. В своих произведениях и письмах он критиковал социальное неравенство и угнетение крестьян. Например, в рассказе "Капитанская дочка" он изображает несправедливость по отношению к простым людям. Пушкин рассматривал крепостное право как морально предосудительное и выступал за реформы, которые бы улучшили положение крестьян. Его взгляды на это вопрос были прогрессивными для своего времени.

Вопрос 6: Миф: Пушкин написал все свои произведения только для славы и признания.

Пушкин писал не только ради славы и признания, но и из внутреннего стремления создавать и выражать свои мысли и чувства. Он был движим желанием внести вклад в русскую культуру и литературу. Многие его произведения были написаны под влиянием личных переживаний и эмоций, а не только ради признания. Хотя слава и признание были важны для него, они не были единственной мотивацией. Его творчество было глубоко личным и отражало его внутренний мир.

Какие мифы о Пушкине наиболее распространены среди общественности

Дамский угодник, донжуан, сердцеед — как только не называли Пушкина. Благодаря своему пылкому нраву и романтичным произведениям он действительно производил такое впечатление. В 1829 году поэт даже составил список своих «любовных побед» в альбоме подруги Елизаветы Ушаковой. Однако утверждать, что со всеми дамами из « донжуанского списка» писатель действительно имел любовную связь, нельзя.

В разделенном на две колонки перечне 37 девушек. Некоторые исследователи считают , что списка было два, так как три имени были перенесены на следующую страницу альбома. Не хватило поэту места на предыдущем листе или имена его главных увлечений были вынесены специально, до конца не ясно.

Личности некоторых дам Пушкина доподлинно известны, но какие-то остаются загадкой. В списке значатся: Екатерина Бакунина (о ней писал в своем лицейском дневнике, ей же посвящены элегии 1816 года), княгиня Евдокия Голицына (об увлечении Пушкиным ею в 1817–1818 годах писали Карамзин и Тургенев, поэт посвятил ей два стихотворения: «Простой воспитанник природы» и «Краев чужих неопытный любитель»), Евпраксия Вульф (ей посвящены стихотворения «Если жизнь тебя обманет» и «Вот, Зина, вам совет», она же под именем Зизи упоминается в XXXII строфе пятой главы «Евгения Онегина»), Анна Керн (влюбился в нее в Михайловском летом 1825 года, и это увлечение вылилось в стихотворение «Я помню чудное мгновенье») и другие. Завершает первый список Наталья Гончарова — будущая жена поэта, в которую Пушкин был влюблен в пору составления этого перечня.

Да, Пушкин обладал невероятной харизмой, которая притягивала к нему внимание слабого пола. Но все-таки говорить о сотнях покоренных женских сердец слишком смело. Подтверждения этому нет.

Был ли Пушкин действительно аристократом, или это миф

В диалоге с К. Рылеевым Пушкин отметил символом NB толк о “600-летнем своем дворянстве» (с учетом к упреков К.Р.):

«Мое дворянство старее…»

К.Р. не ответил на эту важнейшую идейную пометку или просто не заметил ее или не придал значения. Одним пушкинским словом - "не расчухал"

В пушкинистике также остался миф о: 600-летнем рубеже

Ник. Фортунатов очень об этом справедливо сожалел

Погрустим и мы

***

Эпистолярный фон спора о 600-летнм дворянстве, которое у Пушкина старее:

К.Ф. РЫЛЕЕВ;—;ПУШКИНУ

Первая половина июня 1825 г. Петербург

"

Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством? 3 И тут вижу маленькое подражание Байрону. Будь, ради бога, Пушкиным. Ты сам по себе молодец.

"

ПУШКИН;—;К.Ф. РЫЛЕЕВУ

Вторая половина июня;—;август 1825 г. Михайловское

"

Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством2

(NB. мое дворянство старее).

Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость etc.

Не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них3.

Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и я поэт;—;но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав.

"

***

(NB. мое дворянство старее).

Вероятно Пушкин намекал, что он из рода иноземного княжеского достоинства, которое старее всего русьского, руского (ВКЛ) и, тем более, русского Московии

Значит Пушкин верил что родоначальник всех Пушкиных и многих иных фамилий дворян Росс. Империи был князем княжества Ратшичей в Славонии

***

Справка:

Кондратий Рылеев был повешен царем Николаем-1 в июле 1826

Рылеев, как и его товарищ Каховский, ушёл с военной службы, чтобы полноценно посвятить себя литературе — его перу принадлежат первые образцы так называемой «гражданской поэзии». Помимо поэтических задач, ему приходилось также выполнять обязанности чиновника в разных государственных ведомствах: так, например, Рылеев служил в палате уголовного суда и канцелярии Российско-американской торговой компании.

За несколько лет до восстания Рылеев возглавил Северное общество декабристов. Он, как выяснилось впоследствии, был одним из главных организаторов бунта, поскольку «участвовал во всех планах для возмущения и давал наставления, как возбудить нижних чинов и действовать на площади».

Не случайно всю вину на допросах Рылеев брал на себя: он пытался оправдать товарищей и снять с них хотя бы часть ответственности. В тюремной крепости поэт нацарапал на стене своё последнее четверостишие: «Тюрьма мне в честь, не в укоризну / За дело правое я в ней, / И мне ли стыдиться сих цепей, / Когда ношу их за Отчизну!».

«Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь», — такими были последние слова Рылеева. Впрочем, согласно одной из версий, сорвавшись из-за ошибки палача с верёвки и провалившись внутрь эшафота, Рылеев успел добавить: «Несчастная страна, где они даже не знают, как тебя повесить».

Какие мифы связаны с личной жизнью Пушкина

Правда ли, что великий поэт жил в бессарабском таборе, влюбился в цыганку Земфиру, был брошен ею и написал поэму о своей возлюбленной

Подготовил Кирилл Головастиков

18+

Легенда о том, что Пушкин в юности около месяца кочевал с цыганским табором по Бессарабии, зародилась благодаря пушкинисту Павлу Щеголеву.

В 1908 году он опубликовал пересказ воспоминаний Екатерины Стамо, записанных со слов ее племянника, румынского социалиста Замфира

Арборе-Ралли:

«Однажды, — рассказывала мне тетушка Катерина Захарьевна, — твой отец собрался посетить одно из отцовских имений — Долну. Между этим имением и другим, Юрченами, в лесу находится цыганская деревня. Цыгане этой деревни принадлежали твоему отцу. Вот, помню, однажды Александр Сергеевич и поехал вместе с отцом твоим в Долну, а оттуда они потом поехали лесом в Юрчены и, конечно, посетили лесных цыган. Табор этот имел старика булибашу (старосту), известного своим авторитетом среди цыган; у старика булибаши была красавица дочь. Я прекрасно помню эту девушку, ее звали Земфирой; она была высокого росту, с большими черными глазами и вьющимися длинными косами. Одевалась Земфира по-мужски: носила цветные шаровары, баранью шапку, вышитую молдавскую рубаху и курила трубку. Была она действительно настоящая красавица, и богатое ожерелье из разных старых серебряных и золотых монет, окружавшее шею этой дикой красавицы, конечно, было даром не одного из ее поклонников. Александр Сергеевич до того был поражен красотой цыганки, что упросил твоего отца остаться на несколько дней в Юрченах. Они пробыли там более двух недель, так что отец мой даже обеспокоился и послал узнать, не приключилось ли чего с молодыми людьми. И вот, к нашему общему удивлению, пришло из Долны известие, что отец твой и Александр Сергеевич ушли в цыганский табор, который откочевал к Варзарештам. По получении такого известия отец мой послал тотчас другого нарочного с письмом к брату Константину, и мы ждали с нетерпением ответа, который, помню, долгонько-таки запоздал. Наконец, пришло письмо от брата к отцу — оно было писано по-гречески, — и отец, прочитавши его, объявил нам, что ничего особенного не случилось, но Александр Сергеевич просто-напросто сходит с ума по цыганке Земфире. Недели через две наши молодые люди наконец вернулись. Брат рассказал нам, что Александр Сергеевич бросил его и настоящим-таки образом поселился в шатре булибаши. По целым дням он и Земфира бродили в стороне от табора, и брат видел их держащимися за руки и молча сидящими среди поля. Цыганка Земфира не знала по-русски, Александр Сергеевич не знал, конечно, ни слова на том цыганско-молдавском наречии, на котором говорила она, так что они оба, по всему вероятию, объяснялись более пантомимами. Если бы не ревность Александра Сергеевича, который заподозрил Земфиру в некоторой склонности к одному молодому цыгану, говорил брат нам, то эта идиллия затянулась бы еще на долгое время, но ревность положила всему самый неожиданный конец. В одно раннее утро Александр Сергеевич проснулся в шатре булибаши один-одинешенек, Земфира исчезла из табора. Оказалось, что она бежала в Варзарешты, куда помчался за нею и Пушкин; однако ее там не оказалось, благодаря, конечно, цыганам, которые предупредили ее. Так-то окончилась эта шалость Пушкина».

Какова роль мифов о дуэли Пушкина в его образе

В действительности Пушкин вызывал Дантеса к барьеру дважды, но находчивый приемный отец Дантеса, барон Геккерн, сумел отсрочить дуэль: он сделал приемного сына свояком оскорбленного поэта. А автор знаменитого пасквиля, который и послужил причиной вызова на дуэль, по сей день остается неизвестным, отмечает Карташова:

«6 ноября 1836 года в дом княгини Волконской “на Мойке, близ Конюшенного мосту”, где Пушкин снимал квартиру, по городской почте пришло анонимное письмо. Это был пасквиль, то есть сочинение оскорбительного содержания, на французском языке. В этом письме Пушкина называют “историографом ордена рогоносцев”: автор намекает на связь его жены с императором. Мы до сих пор не знаем, кто написал это письмо, и по-прежнему называем его анонимным пасквилем. Если бы хоть один историк представил ясные, четкие доказательства авторства, то руководство музея изменило бы формулировку, но пока оно все еще остается анонимным.

Сам же Пушкин по характеру письма, европейской традиции написания таких парфюмных писем, бумаге и почерку определил, что это дело рук Жоржа Дантеса. После этого Александр Сергеевич вызвал Дантеса на дуэль, но этот вызов в тот день не застал его дома, поскольку он был на службе в Зимнем дворце. Приемный отец Дантеса, барон Геккерн, понимал, что если эта дуэль состоится, то в худшем случае его сын будет убит, а в лучшем – будет выслан из России. В любом случае о карьере сына в России можно было забыть. А ведь Дантес, как верно отметил Лермонтов, ехал в нашу страну как раз “на ловлю счастья и чинов”. И Геккерн обратился к Пушкину с просьбой отсрочить дуэль. Пушкин нехотя, но согласился, и за время этой отсрочки состоялась свадьба между Дантесом и Екатериной Николаевной Гончаровой, старшей сестрой жены Пушкина».

Влияли ли мифы о Пушкине на его творчество

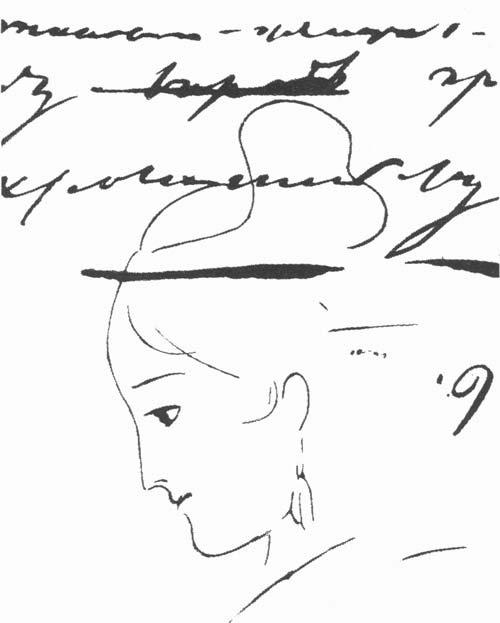

Через пару лет после свадьбы о молодой жене генерала Керна стали ходить слухи, что она изменяет супругу. Да и в дневниках самой Анны обнаруживаются упоминания о разных мужчинах. В 1819-м году, во время визита в Санкт-Петербург к тетке, Керн впервые встречается с Пушкиным – у ее тетки Олениной был свой салон, в их доме на набережной Фонтанки бывали многие известные люди.

Анна Керн, рисунок Александра Пушкина, 1829 год

Но тогда молодой 21-летний повеса и остряк не произвел на Анну особого впечатления – даже показался грубоватым, а его комплименты ее красоте Керн сочла льстивыми. Как она впоследствии вспоминала, она была гораздо больше увлечена шарадами, которые загадывал Иван Крылов , бывший одним из завсегдатаев вечеров у Олениных.

Все изменилось через шесть лет, когда Александр Пушкин и Анна Керн получили неожиданный шанс узнать друг друга ближе. Летом 1825 года она гостила у другой тетки в имении в селе Тригорское близ Михайловского, где поэт отбывал ссылку. Скучавший Пушкин часто бывал в Тригорском – там-то в его сердце и запало «мимолетное виденье».

На тот момент Александр Сергеевич уже был широко известен, Анне Петровне льстило его внимание – но и она сама попала под обаяние Пушкина. В дневнике женщина писала, что «в восхищении» от него. А поэт понял, что нашел в Тригорском музу – встречи вдохновляли его, в письме двоюродной сестре Анны, Анне Вульф , он сообщал, что наконец пишет много стихов.

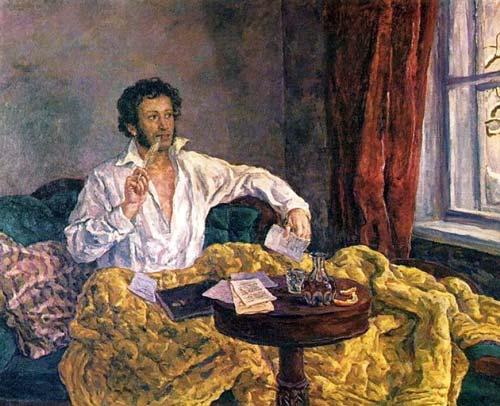

Пушкин в Михайловском, Петр Кончаловский, 1932 год

Именно в Тригорском Александр Сергеевич передал Анне Петровне одну из глав «Евгения Онегина» со вложенным листком, на котором были написаны знаменитые строчки: «Я помню чудное мгновенье…»

В последний момент поэт чуть не передумал – и, когда Керн хотела положить листок в шкатулку, он вдруг выхватил бумагу – и долго не хотел отдавать. Как вспоминала Анна Петровна, она едва уговорила Пушкина вернуть ей его. Почему поэт колебался – загадка. Возможно, счел недостаточно хорошим стих, возможно – понял, что перестарался с выражением чувств, а может, по какой другой причине? Собственно, на этом самая романтическая часть отношений Александра Пушкина и Анны Керн заканчивается.

Какие мифы о Пушкине связаны с его происхождением

С начала следует повторить достаточно банальную истину о том, что для иностранного читателя, не владеющего русским языком, писателя Пушкина просто не существует. Пушкина не читают, Россию же репрезентирует не Пушкин, а снега и медведи, в лучшем случае Чехов. Это очень занятно, так как та же Финляндия расположена гораздо севернее большей части территории России, но Крайний Север для культурного сознания среднего европейца находится не в Финляндии, а в России. Для европейца, изучающего русский язык и русскую культуру, знание Пушкина обязательно, но в своей работе со студентами европейский и американский преподаватель предпочитает обращаться к современным писателям, к Достоевскому или Чехову, а в своей собственной научной работе — даже к писателям XVIII века, но не к Пушкину. В той же Северной Америке существуют общества по изучению творчества Л.Н. Толстого и Достоевского, издающие серьёзные периодические издания. Обществ по изучению Пушкина там нет, если не считать таковым достаточно спекулятивную и совершенно не научную организацию «Арион», научные издания которой неизвестны. Провозглашённое международное Пушкинское общество — это результат активной деятельности российских пушкинистов (в первую очередь из Пушкинского Дома и лично С.А. Фомичёва) по формированию пушкинского международного сообщества, которое после юбилейных торжеств 1999 года всё более сужается до узкого круга личного общения. И тем не менее зарубежные преподаватели и исследователи хорошо знают, что для русских Пушкин — это “ихнее всё”.

Был ли Пушкин действительно влюблен в Анну Керн

Ключевые слова

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ / ПУШКИНСКИЙ МИФ / МИФОЛОГИЗАЦИЯ / КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ / ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА / ОБРАЗ АВТОРА / ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ / БЕРШАДСКАЯ / СТРЕЛЬНИКОВА / ОБРАЗ РЕБЕНКА / BIOGRAPHICAL MYTH / PUSHKIN'S MYTH / MYTHOLOGIZATION / CULTURAL HERO / CHILDREN'S LITERATURE / AUTHOR'S IMAGE / INTERTEXTUALITY / BERSHADSKAYA / STRELNIKOVA / IMAGE OF A CHILDАннотация научной статьи по языкознанию и литературоведению, автор научной работы — Маринина Юлия Анатольевна, Малютина Оксана Александровна

В статье представлено осмысление функционирования и роли пушкинского мифа в современной отечественной детской литературе. В книге рассказов Кристины Стрельниковой "Великолепный Веня Венчиков", Марии Бершадской "Пушкин и компания" (десятая история из цикла "Большая маленькая девочка"), повести "П.Ушкин и пиксели" Аи эН (Ирины Крестьевой), рассказе Ксении Драгунской "Срочно требуется Пушкин!" и других Александр Сергеевич Пушкин предстает не только в образе великого поэта. Его присутствие в современных текстах для детей, с одной стороны, обусловлено наличием пушкинского мифа в культуре в целом, с другой ранним знакомством детей с творчеством и фактами биографии поэта. Специфика изображения личности и творчества А.С. Пушкина обусловлена особенностями детского восприятия: биография и творчество писателя переносятся в бытовую сферу. Во время выполнения исследования были использованы историко-культурный, сравнительно-сопоставительный и биографический методы литературоведения. А.С. Пушкин в современной литературе для детей и подростков из образа гениального писателя трансформируется в образ друга, обыденная жизнь которого не менее интересна и увлекательна, чем его произведения. В текстах К. Стрельниковой , М. Бершадской , Аи эН представлены эпизоды из жизни писателя (учеба в Царскосельском лицее, женитьба, дуэль), а также его произведения (цитируются стихотворения, сказки). Пушкинский миф без сомнения, наиболее значимый писательский миф, миф о гении в российской культуре, не утрачивающий своей актуальности со временем, а напротив, приобретающий все большее распространение в массовом сознании. Современная детская литература активно использует тенденции, характерные для литературы «взрослой», в том числе мифологизацию, включение мифов о «новом культурном герое », которым, безусловно, является и А.С. Пушкин.

Какие мифы существуют о роли Пушкина в русской культуре

Cубботнее собрание у В. А. Жуковского. Картина художников школы А. Венецианова.

1834–1836 годы © Всероссийский музей А. С. Пушкина

Арзамасское прозвище Пушкина Сверчок — несомненный факт его поэтической биографии, а само участие поэта в «Арзамасском обществе безвестных людей» во многом определяло исследовательский интерес к «Арзамасу» в течение последних 150 лет. Однако вопрос о том, когда и как Пушкин был принят в «Арзамас» и как часто реально участвовал в заседаниях общества, долгое время оставался фактически неразрешенным.

Специалисты сходятся в том, что Пушкин был принят в «Арзамас» заочно, едва закончив Лицей, в июне или в самом начале июля 1817 года. Не вызывает сомнений и то, что Пушкин, пестуемый секретарем «Арзамаса» Жуковским, стремился попасть в тесный круг своих поэтических учителей — как раз именно этим объясняются его заявления (в том числе поэтические — например, именем Арзамасец подписано пушкинское послание «К Жуковскому» 1816 года) в верности арзамасской литературно-полемической программе.

Однако реальное участие Пушкина в «Арзамасе», как недавно показал, опираясь на широкий круг мемуарных и эпистолярных данных, Олег Проскурин,

Не сохранилась полностью и арзамасская речь Пушкина, от нее уцелело лишь несколько строк, припомненных «героем» апрельского заседания 1818 года Блудовым, который сообщил их одному из первых биографов поэта Петру Бартеневу. Вот ее начало, свидетельствующее о том, что произносящий присутствует в собрании впервые:

Венец желаниям! Итак, я вижу вас,

О други смелых муз, о дивный Арзамас!

На том же заседании — первом для себя и последнем для «Арзамаса» — Пушкин читал фрагменты из «Руслана и Людмилы»: по всей видимости, впечатление слушателей от пушкинской речи сразу оказалось заслонено куда более сильным эффектом, произведенным чтением отрывков из первой пушкинской поэмы.