Правда о схватке Пересвета и Челубея: что на самом деле произошло на Куликовом поле

- Правда о схватке Пересвета и Челубея: что на самом деле произошло на Куликовом поле

- Связанные вопросы и ответы

- Что именно произошло во время легендарной схватки Пересвета и Челубея на Куликовом поле

- Какой был исторический контекст Kulikovo поля и какую роль сыграла эта битва в русской истории

- Какую роль сыграли Пересвет и Челубей в битве, и почему их схватка считается такой важной

- Какова была биография Пересвета и Челубея до их знаменитой схватки

- Как именно эта схватка повлияла на исход Kulikovo битвы

- Какие легенды и мифы окружают эту дуэль, и насколько они соответствуют реальности

Правда о схватке Пересвета и Челубея: что на самом деле произошло на Куликовом поле

Исторический контекст Куликовской битвы

Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 года, является одним из ключевых событий в истории Древней Руси. Она стала переломным моментом в борьбе русских княжеств против Золотой Орды. В преддверии битвы обе стороны понимали, что исход может решить судьбу восточно-европейских земель на долгие годы.

Причины и предпосылки битвы

- Упадок власти Золотой Орды и ослабление центральной власти.

- Объединение русских княжеств под предводительством Московии.

- Экономические интересы: контроль над торговыми путями и ресурсами.

Легенда о схватке Пересвета и Челубея

Одним из самых известных эпизодов Куликовской битвы является поединок между монахом Пересветом и ордынским командиром Челубеем. Эта история была передана через летописи и стала символом русского героизма.

Версии легенды

| Источник | Описание событий |

|---|---|

| Летопись | Пересвет, бывший монах, бросает вызов Челубею, они вступают в жестокий бой и погибают. |

| Исторические исследования | Существуют версии, что это был не монах, а опытный воин. |

Исторические источники и их интерпретация

Историки до сих пор спорят о деталях схватки. Основные источники — это древнерусские летописи, которые были написаны спустя десятилетия после событий.

Основные споры

- Личность Пересвета: монах или воин?

- Реальное влияние поединка на исход битвы.

- Историческая точность летописных записей.

Значение схватки для русской истории и культуры

Этот эпизод стал символом русского духа и мужества. Он вдохновил множество произведений искусства, литературы и даже кинематографа.

Культурное влияние

- Литературные произведения, посвященные Пересвету.

- Художественные изображения схватки.

- Использование образа в патриотической пропаганде.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Каков был исторический контекст схватки Пересвета и Челубея

Схватка Пересвета и Челубея произошла в рамках Куликовской битвы, которая состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Это событие стало важным этапом в истории Руси, поскольку оно ознаменовало начало освобождения от монголо-татарского ига. Русские войска под предводительством Дмитрия Донского столкнулись с ордой под командованием Мамая, стремившегося сохранить контроль над русскими княжествами. Поединок Пересвета и Челубея стал символом храбрости и решимости русских воинов в борьбе за независимость.

Вопрос 2: Кто был Пересвет и какова его роль в Куликовской битве

Пересвет был русским богатырем и монахом, который участвовал в Куликовской битве. Он считается символом русской храбрости и веры. По легенде, Пересвет вышел на поединок с Челубеем, показав пример мужества и жертвы. Его роль в битве не ограничивалась только этим поединком, но он вдохновил русских воинов на борьбу против врага. Пересвет стал легендарной фигурой, олицетворяющей дух русского народа.

Вопрос 3: Кто такой Челубей и почему он стал соперником Пересвета

Челубей был монголо-татарским военачальником, служившим у Мамая. Он был известен своей силой и боевыми навыками, что делало его грозным противником. Челубей стал соперником Пересвета, потому что их поединок символизировал столкновение двух культур и идеологий: русской и монголо-татарской. Это противостояние подчеркивало важность Куликовской битвы для судьбы Руси.

Вопрос 4: Как развивался поединок между Пересветом и Челубеем

Поединок между Пересветом и Челубеем начался с их выхода навстречу друг другу. Оба воина были вооружены копьями и щитами, и их столкновение было ожесточенным. Согласно легенде, Пересвету удалось нанести первый удар, но Челубей ответил сокрушительным ударом, который сбил Пересвета с ног. Однако Пересвет, несмотря на ранение, продолжал сражаться, показывая пример несломленного духа. Этот поединок стал символом мужества и стойкости русских воинов.

Вопрос 5: Какое значение имеет схватка Пересвета и Челубея в русской истории

Схватка Пересвета и Челубея имеет огромное значение в русской истории, так как она символизирует борьбу за независимость и свободу. Этот поединок показал, что русские воины готовы были жертвовать своей жизнью ради общего дела. Кроме того, он подчеркивает важность единства и патриотизма в борьбе против врага. Событие стало вдохновением для будущих поколений, напоминая о необходимости защиты Родины.

Вопрос 6: Как отразилась схватка Пересвета и Челубея в русской культуре и искусстве

Схватка Пересвета и Челубея нашла отражение в русской культуре и искусстве. В литературе и народных сказаниях их поединок описывается как символ русской храбрости. В живописи и скульптуре изображения Пересвета и Челубея служат напоминанием о героическом прошлом. Кроме того, это событие стало темой для numerous исторических произведений, подчеркивающих его значимость для русской истории. Таким образом, схватка Пересвета и Челубея остается важной частью русского культурного наследия.

Что именно произошло во время легендарной схватки Пересвета и Челубея на Куликовом поле

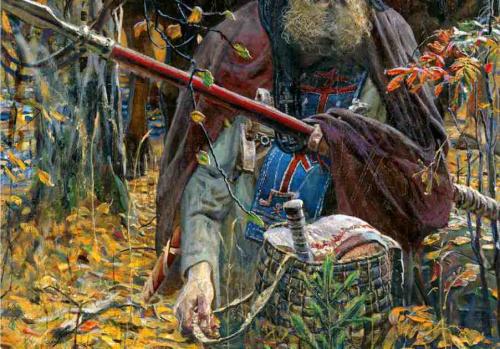

Недавно на собеседовании у Святейшего Патриарха я обратил внимание на картину, висящую в его приемной. Это был подлинник картины Павла Рыженко «Победа Пересвета». На полотне изображена знаменитая схватка непобедимого татаро-монгольского богатыря Челубея и нашего Александра Пересвета — монаха, который по особому благословению преподобного Сергия Радонежского вышел со своим собратом Андреем Ослябей на бой на Куликовом поле.

Великая мудрость и прозорливость замечательного русского святого, преподобного Сергия, проявилась в самой сути этой схватки. Это была битва сил света и сил тьмы. И это вовсе не образное выражение, а самое существо событий, произошедших 8 сентября 1380 года.

Когда мы стояли перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал нам такую историю. В лавре есть монах, который во времена своей юности, как и многие тогда, был увлечен восточными духовными традициями и боевыми искусствами. Когда началась перестройка, он с друзьями решил поехать в Тибет, дабы поступить в какой-нибудь буддийский монастырь. С 1984 года, когда монастыри Тибета открыли для доступа, правда, по ограниченным квотам, туда стало приезжать множество иностранцев. И надо прямо сказать, что к чужеземцам отношение в монастырях было крайне скверное: все-таки это тибетская национальная духовность. Наш будущий монах и его друзья были разочарованы: они так стремились к этому возвышенному учению, к этому братству, духовным подвигам, мантрам и молитвам. Такое отношение продолжалось до тех пор, пока тибетцы не узнали, что перед ними русские. Они стали переговариваться между собой, и в разговоре прозвучало слово «Пересвет». Стали выяснять, и оказалось, что имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духов¬ные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

Оказывается, Челубей был не просто опытным воином и богатырем — это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии — Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира — демонов (бесов). В результате человек впускает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом — чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Павел Рыженко написал этот сюжет вернее: Пересвет на схватку вышел без доспехов — в облачении русского монаха великой схимы и с копьем в руке. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил. Это вызвало полное замешательство татарского войска: на их глазах произошло то, чего в принципе не может быть. Нарушился привычный ход вещей и пошатнулись незыблемые законы языческого мира.

И по сей день служители духов тьмы, мастера восточных единоборств, хранят память о том, что есть некие «русские», у которых есть свой Бог, сила которого неодолима. И этот русский Бог выше всех их богов, и воины этого Бога — непобедимы.

Какой был исторический контекст Kulikovo поля и какую роль сыграла эта битва в русской истории

С нами работают 108 689 преподавателей из 185 областей знаний. Мы публикуем только качественные материалы

Как работает сервис?Причины и подготовка к битве

Битва на Куликовом поле произошла $8$ сентября $1380$ года между объединенными русскими войсками под командованием великого князя Дмитрия Ивановича и ордынским войском Мамая.

Замечание 1

Причиной битвы явилось то, что воспользовавшись смутой в Золотой Орде, князь Дмитрий отказался платить дань.

Затем он не признал власти темника Мамая, поскольку тот не имел прав на захват власти, так как не являлся потомком Чингисхана. О движении войск Мамая князю Дмитрию стало известно летом $1380$ года. Тогда же он обратился с призывом к русским князьям поддержать его в борьбе за русские земли. Войска собирали в Коломне и Москве. Откликнулись князья Северо-Востока Руси. В битве не участвовали представители следующих земель:

- Тверской

- Новгородской

- Нижегородской

- Смоленской

- Рязанской

Смотр войск был проведен в августе. $20$ августа войско покинуло Коломну, 30 августа перешло через Оку. Литовский князь Ягайло так и не вышел на помощь Мамаю, в Литве произошел переворот и князем стал Кейстут, брат Ольгерда.

Ход битвы

Русские войска перешли через Дон вечером $7$ сентября. Полки встали на Куликовом поле. Расположение русских войск было следующим:

- Главный Большой полк – в центре

- Полки Левой и Правой руки – по флангам

- Передовой полк – впереди

- Запасной полк – за левым флангом Большого полка

- Засадный полк – с востока, в Зеленой дубраве

Засадный полк возглавляли талантливые воины-князья Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Серпуховский.

«Куликовская битва»

Помощь автора по теме работы

Найти автораСкидки на первый заказ

Все промокодыСобрали более 72 000 авторов учебных работ

Найти автораБитва началась утром $8$ сентября. По преданию бой начался с поединка двух богатырей: от Орды вышел Челубей , от русских войск – монах Пересвет . Оба погибли. Передовой полк принял основной натиск и был разбит, монголо-татары ударили в Большой полк. Бой продолжался в течение трех часов. Монголо-татары стремились к знамени великого князя, но в доспехах Дмитрия был боярин Михаил Бренок. Боярин пал, но Большой полк устоял.

Князь Дмитрий Иванович сражался в качестве рядового воина, был дважды сбит с коня, после битвы его израненного еле нашли.

После Большого полка ордынцы попробовали атаковать полк Правой руки, затем полк Левой руки. Оттеснив полк Левой руки, они стали заходить в тыл главным силам. Тогда вышел Засадный полк – конница набросилась в тыл ордынскому войску. Началась паника, монголо-татары бросились бежать. Русские войска гнали их еще 30 км до реки Красивая Меча. Было захвачено множество трофеев и обоз. Войско Мамая прекратило свое существование, а сам он вынужден был бежать в Крым, где и был убит.

Победа в битве на Куликовом поле вызвала подъем национального сознания. Князь Дмитрий получил прозвище Донской. Москва окончательно закрепила за собой роль центра объединения земель и сопротивления игу.

Проблемы источников о Куликовской битве

Количество источников, в которых так или иначе упоминается битва очень велико. Но критическое изучение данных еще далеко от завершения. Тихомиров М.Н. поставил под сомнение данные о численности войск Орды и Руси. Метод Тихомирова состоял в проверке на местности данных источников.

Замечание 2

В самом деле, Куликово поле просто не могло вместить в себя 300 тысяч воинов, притом еще и конницы.

Ключевая роль в Куликовской битве принадлежала Засадному полку. Некоторые исследователи считают, что на Куликовом поле битва не началась, а завершилась. Даже в таком случае нельзя не учесть, что все население Владимирского княжества равнялось $150$ тысяч. Учитывая, что многие не явились вовсе, численность русского войска была примерно $70$ тысяч.

Что касается монголо-татар, то цифра в $150$ тысяч является вполне вероятной.

Вероятно позднейшими вставками в летописи и другие источники является сюжет, согласно которого Олег Рязанский был активным сторонником Мамая. Наиболее близкие к битве источники не упоминают никаких претензий к рязанскому князю.

Какую роль сыграли Пересвет и Челубей в битве, и почему их схватка считается такой важной

Если Дмитрий не заезжал в Троице-Сергиев монастырь, то откуда в войске взялись воины-иноки Пересвет и Ослябя? Они фигурируют уже в ранних вариантах летописи, в том числе в самом первом Кратком повествовании, где боярин Александр Пересвет назван в числе погибших. В Пространной летописной повести говорится, что он бывший брянский боярин, очевидно, перешедший на службу к великому князю Московскому вместе со своим сюзереном — князем Дмитрием Брянским. Ослябя в текстах не фигурирует, зато мы знаем, что десятилетием позже Куликовской баталии он состоял на дипломатической службе у великого князя Василия Дмитриевича (сына Донского). В летописи он именуется «черньцомъ Родионом Ослебятемъ, иже прежде былъ боярин Любутьскы». Любутск — город в Брянской области, так что Пересвет и Ослябя — земляки, возможно, даже родственники. Фигурируют они и в «Задонщине», причем, оба:

«Пересвет поскакивает на борзе кони, а злаченым доспехомъ посвечиваше. И молвяше брат его Ослабе черънецъ: "Брате Пересвет, вижу на тели твоем раны, уже голове твоеи летети на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыли земли не лежати на поли Куликове…» …>

Получается, Пересвет участвовал в сражении, а не погиб в поединке с Челубеем, да и выглядит он не чернецом в схиме, а витязем в золоченом доспехе. А у Осляби еще и сын Яков сражался с татарами! И никаких намеков на знаменитый поединок…

Вообще, сюжет с поединком появляется лишь в «Сказании» — напомним, самом позднем и наиболее легендаризированном из всех летописных рассказов о Куликовской битве. Описание «дуэли» в разных списках сильно отличаются. То бились пешими, то конными, то копьями, то мечами, то Пересвет доехал до своих, а Челубей рухнул наземь, то русский витязь упал сверху на врага и прикрыл его ризой…

А в одном из списков даже есть такой сюжет: в момент поединка находившийся в Троице-Сергиевом монастыре Сергий Радонежский отправляет будущего игумена Никона на колокольню «видения ради». Никон с колокольни (!) видит лежащих на поле Куликовом Пересвета и покрытого его ризой татарина и рассказывает об этом Сергию… Чудо!

Репродукция картины Павла Рыженко «Молитва Пересвета перед битвой»

Кстати, супротивник Пересвета в разных списках именуется по-разному — Челибей, Темир-Мирза, Таврул. Именуется он то татарином, то печенегом, хотя этот народ к XIV веку уже стал легендарным и из Причерноморья ушел.

Исторических аналогий поединку мы тоже не находим. Фраза «по обычаям того времени» не соответствует действительности – такой традиции не было ни на Руси, ни тем более в Орде. Ясса Чингисхана требовала четкого подчинения дисциплине и командам офицеров, а своеволие каралось смертью. К тому же татары (и другие степняки) атаковали в конном строю, изначально забрасывая врага стрелами, а построение друг против друга и стояние на месте (что подразумевает поединок) противоречило их тактике.

Получается, что поединок Пересвета и Челубея — скорее всего красивый вымысел. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг нашего витязя, ведь, если он остался в памяти народа и был персонально упомянут в летописи, значит, действительно отличился в сражении.

Какова была биография Пересвета и Челубея до их знаменитой схватки

История дуэли началась в Италии, в далёком XIV веке и лишь спустя три сотни лет этот кровавый ритуал появился и в России.

Моду на дуэль задали иностранцы, служившие в России, а первым царём, вынужденным бороться с этим явлением, стал Пётр I. Он издал приказ, строго запрещающий поединки, за ослушание полагалась смерть и конфискация имущества.

Впрочем, дворян, превыше всего заботящихся о своей чести, это суровое наказание не остановило и дуэли постепенно набирали популярность.

Когда на престол взошла Екатерина II дуэли стали настоящей эпидемией — аристократы всё чаще и чаще выясняли отношения на поединках. Поскольку старый указ Петра I уже никто не помнил, самодержица издала новый, по которому участники дуэли приравнивались к преступникам. Наказания были соответствующими: если обходилось без ран — штраф или ссылка, в случае убийства — тюрьма или даже высшая мера.

Правда дуэлями грешила и сама Екатерина, вызвавшая на поединок свою троюродную сестру. И именно в то время в моду вошли дамские дуэли, которые, как и мужские, иногда заканчивались смертью.

Следующий виток борьбы с дуэлями пришёлся на время правления Николая I, который всем сердцем ненавидел кровавые поединки. Он приказал сажать дуэлянтов в тюрьму, однако секунданты и врачи от наказания освобождались.

Впрочем, всё было напрасно и количество дуэлей разрасталось, как снежный ком. Сражаться друг с другом начали и представители других сословий: мещане, купцы, казаки.

И. Репин. «Дуэль»

Как известно, не можешь победить — возглавь. Александр III решил больше не препятствовать проведению поединков и издал « Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде », которыми по сути узаконил дуэли.

Полностью кровавые поединки прекратились лишь после революции 1917 года, причём запрещать их не пришлось: не стало дворян — не стало и дуэлей .

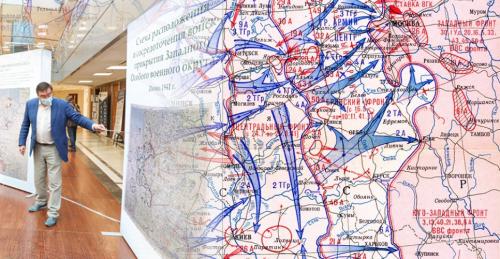

Как именно эта схватка повлияла на исход Kulikovo битвы

Институт Российской истории РАН в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Российского исторического общества иготовит к изданию многотомную историю России.

Один из томов этого проекта будет посвящён истории Великой Отечественной войны. В связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны вестник «Воронцово поле» попросил ответственного редактора этого тома, историка Сергея Кудряшова, ответить на вопросы, связанные с темами, всё ещё не до конца прояснёнными в современной исторической науке и вызывающими дискуссии как в профессиональном сообществе, так и среди любителей истории.

– Сергей Валерьевич, в нашей стране издано немало коллективных, обобщающих работ по истории Великой Отечественной. В чём будет особенность нового издания? Можно ли сказать, что в новейшей историографии имеет место прорыв в понимании событий тех лет?

Наука никогда не стояла на месте, и накопление знаний шло даже в самых сложных условиях. Сейчас объёмы информации по истории войны колоссальны. И для их усвоения и осмысления нужны коллективы учёных. Современное поколение историков находится в весьма благоприятных обстоятельствах. Рассекречены миллионы документов, и многие сюжеты изучены досконально. Однако история — противоречивый процесс, не все аспекты жизни находят отражение в документах. Это объективно создаёт большое поле для различных интерпретаций. При этом особо отмечу: перед исследователями не стоит задача «приспособить» историю к современной политической конъюнктуре. Новый коллективный труд будет отличаться от предшествующих стремлением авторов обобщить современное состояние знаний, показать уровень исторической науки ХХI века. У каждой главы и раздела будет свой автор.

– Можно ли сказать, что на сегодняшний день у учёных есть полная ясность по поводу событий предвоенного периода и начала войны?

Мы, действительно, знаем многое. Однако часть тогдашних решений на высшем уровне принималась устно, какие-то важные заседания (например, Политбюро) не протоколировались. Соответственно, историкам приходится сопоставлять очень много документов, чтобы воссоздать картину событий. Так что спорные сюжеты остаются. Трагедия 1941 года и вопрос: «Почему это произошло?» — всегда будут актуальными. К сожалению, существуют авторы, готовые ради наживы и собственной рекламы изготовить и использовать подложные документы. К примеру, в сети и отдельных публикациях «гуляют» записи мифических заседаний Политбюро или «переписка» Гитлера со Сталиным накануне войны.

Какие легенды и мифы окружают эту дуэль, и насколько они соответствуют реальности

Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого московского князя Дмитрия Донского и дает ему Пересвета и Ослябю. /Фото: topwar.ru