Обучение русскому языку: 5 групп по 25 слов

- Обучение русскому языку: 5 групп по 25 слов

- Связанные вопросы и ответы

- Какие группы слов представлены в упражнении "5 группа 25 слов

- Какие из слов можно использовать в повседневной речи

- Какие слова из упражнения относятся к существительным

- Можете ли вы привести пример предложения с использованием каждого слова из первой группы

- Какие слова из упражнения имеют несколько значений

- Какие глаголы представлены во второй группе

- Какие прилагательные из упражнения можно использовать для описания погоды

- Какие существительные из третьей группы обозначают живых существ

Обучение русскому языку: 5 групп по 25 слов

Введение

Изучение русского языка — это увлекательное и полезное занятие, которое открывает двери к богатой культуре, литературе и общению с носителями языка. Одним из эффективных методов изучения слов является их разделение на тематические группы. В этой статье мы рассмотрим пять групп по 25 слов каждая, которые помогут вам систематизировать изучение русского языка.

Первая группа: Основные глаголы

Глаголы, связанные с движением

| Слово | Перевод | Пример предложения |

|---|---|---|

| ходить | идти | Я хожу в школу каждый день. |

| бежать | бегать | Он бежит в парк. |

| ездить | ездить | Мы ездим на машине. |

Советы по изучению

- Повторяйте слова ежедневно.

- Создавайте предложения с каждым словом.

- Используйте карточки для запоминания.

Вторая группа: Цвета и прилагательные

Основные цвета

| Слово | Перевод | Пример предложения |

|---|---|---|

| красный | red | Красное яблоко. |

| синий | blue | Синее небо. |

| зелёный | green | Зелёный луг. |

Сложные прилагательные

- интересный

- счастливый

- умный

Третья группа: Еда и напитки

Основные блюда

| Слово | Перевод | Пример предложения |

|---|---|---|

| борщ | borshch | Я люблю есть борщ. |

| пельмени | pelmeni | Мы едим пельмени. |

| блины | pancakes | Она печёт блины. |

Напитки

- чай

- кофе

- сок

Четвёртая группа: Животные

Домашние животные

| Слово | Перевод | Пример предложения |

|---|---|---|

| кот | cat | У нас есть кот. |

| собака | dog | Собака бегает в парке. |

| рыба | fish | Рыба плавает в аквариуме. |

Дикие животные

- лев

- тигр

- медведь

Пятая группа: Природа и сезоны

Сезоны года

| Слово | Перевод | Пример предложения |

|---|---|---|

| зима | winter | Зима холодная. |

| весна | spring | Весна приносит цветы. |

| лето | summer | Лето жаркое. |

Природные объекты

- гора

- река

- лес

Связанные вопросы и ответы:

1. Какие основные группы можно выделить из 25 слов

Основные группы можно выделить по тематике, например, животные, растения, транспорт, еда и одежда. Это позволяет легко классифицировать слова и понимать их принадлежность. Такая группировка помогает в изучении словарного запаса и организации информации.

2. Как можно классифицировать слова в 5 группах

Классификация может быть по частям речи: существительные, глаголы, прилагательные, наречия и предлоги. Это помогает в изучении грамматики и понимании ролей слов в предложении. Такой подход упрощает запоминание и применение слов в речи.

3. Какие методы лучше всего подходят для группировки слов

Хорошие методы включают тематическую группировку, по частям речи, по алфавиту, по значению или по ассоциациям. Каждый метод имеет свои преимущества и может быть выбран в зависимости от цели. Например, тематическая группировка подходит для изучения конкретных тем, а по частям речи — для грамматических упражнений.

4. Какие трудности могут возникнуть при разделении слов на 5 групп

Трудности могут включать неоднозначность некоторых слов, которые могут thucать к нескольким группам. Также может возникнуть сложность в поддержании равного количества слов в каждой группе. Требуется тщательная проверка и возможно пересмотр группировки. Важно четко определить критерии группировки, чтобы избежать ошибок.

5. Как можно использовать 5 группу 25 слов в образовательных целях

Это может быть полезно для изучения словарного запаса, практики в классификации, разработки памяти и внимания. Ученики могут лучше запоминать слова, когда они организованы в группы. Также это может помочь в преподавании грамматики и тематических блоков, повышая эффективность обучения.

6. Какие преимущества есть у группировки слов в 5 групп

Преимущества включают улучшение памяти, лучшую организацию знаний, облегчение запоминания, развитие навыков классификации и повышение эффективности обучения. Группировка делает информацию более структурированной и доступной, что особенно полезно для начинающих изучать язык.

7. Как можно проверить правильность группировки слов

Проверить можно несколькими способами: свериться с учебником или словарём, обсудить с преподавателем или одноклассниками, провести самопроверку, используя тесты или задания. Важно убедиться, что каждая группа соответствует установленным критериям и что все слова правильно отнесены к своим группам. Это помогает выявить и исправить возможные ошибки.

Какие группы слов представлены в упражнении "5 группа 25 слов

У русского языка богатая история, он менялся и развивался на протяжении веков. Некоторые слова, которые много значили для наших предков, современные люди совсем забыли. А ведь эти выражения могут украсить и обогатить нашу повседневную речь.

Дабы

Это древнерусское слово не совсем вышло из употребления. Его часто можно встретить в интернет-переписке. Проблема в том, что многие употребляют его неверно, путая с другим старославянским союзом «ибо». «Дабы» означает «для того, чтобы»: «Приведу пример, дабы вам было понятнее».

А «ибо» — это аналог «потому что»: «Не получишь десерт, ибо не доел суп».

Мерекать

Наши предки были людьми степенными. Прежде чем что-то сделать, они предпочитали рассудить, смекнуть, покумекать, сообразить – одним словом, подумать, как следует. Это же значение имело замечательное слово «мерекать», которое употреблялось еще в первой половине XX века:

«Мерекал-мерекал да и выдумал по Волге ходить, по городам, народ всякий рассмотреть да как кто живет — разузнать самолично…» (Д. А. Фурманов, «Чапаев»).

Вотще

Ты ждал, ты звал… я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я.

А. С. Пушкин

Произносить это слово следует с ударением на последний слог. Означает оно «напрасно, зря, попусту», а произошло путем соединения предлога «в» и прилагательного «тъщь» («пустой, напрасный»). А вот однокоренное слово «тщета» осталось в нашем языке до сих пор.

Ватарба

Это слово было регионализмом, и употреблялось в основном уральскими казаками. Наверное, поэтому и не дошло до наших дней. А ведь слово замечательное, только вслушайтесь, как точно оно передает свое значение — «суматоха, суета, тревога»!

Зюзя

Нам известно выражение «назюзюкаться» или «напиться в зюзю», но кто это такая? Оказывается, в некоторых диалектах зюзями называли свиней, потому что подзывали их так (видимо, имитируя повизгивание): «зю-зю-зю».

Ендовочник

Того, кто частенько назюзюкивался, могли назвать ендовочником. Ендова – это большая круглая посудина, в которой во время застолий подавали алкогольные напитки: брагу, мед или вино. Неумеренный в выпивке человек прикладывался к ней чаще, чем следовало бы.

Понеже

И еще один устаревший союз, означающий «потому что, так как». Но, в отличие от союза «ибо» с похожим смыслом, он использовался в текстах приказов и прочих документов.

«Прежде, бывало, все распоряжения с «понеже» начинались» (М. Е. Салтыков-Щедрин, «За рубежом»).

Вельми

Это слово даже звучит возвышенно. Значение у него соответствующее – «очень, весьма». Оно было скорее книжным, и даже в литературе перестало использоваться к концу XIX века. А вот в повседневной речи мы до сих пор пользуемся его «братьями» — словами «вельможа» и «великий».

Одульф, его начальник рода,

Вельми был грозен воевода.

А. С. Пушкин

Шуий

Это прилагательное означает «левый». Все знают, что десницей древние славяне называли правую руку, но и для левой существовало отдельное название – «шуйца». А «ошую» означало «по левую руку». Шульгой или шуяком называли левшу.

В этимологическом словаре М. Фасмера указано, что это слово восходит к индоевропейскому «savyas» – «левый».

«Какая в том вам польза боротися самим с собою и исторгать шуйцею, что десницею насадили?» (Радищев А. Н., «Путешествие из Петербурга в Москву»).

Копырзиться

Когда мы говорим о человеке, не желающем что-то делать, то употребляем слова «ломаться», «упрямиться», «упираться». А в окрестностях Твери и Пскова раньше говорили «копырзиться». Копырзой могли назвать чванливого, не в меру гордого человека, а также капризного ребенка.

Какие из слов можно использовать в повседневной речи

Упражнение 2.

Согласуйте в формах рода определения и сказуемые с несклоняемыми существительными, обозначающими людей.

- 1. Устал…кулиприсел… отдохнуть.

2.Импресариоопоздал… на представление.

3.Мо… визавивсю дорогу спал…

4. Мне нравится тво…протеже,на экзамене Вера получила пятерку!

5.Светилоблестяще прове… хирургическую операцию.

6.Владимир Красное Солнышкопирова… в своем тереме.

7. Ваня — неисправим…кривляка.8. На этот раз Виктор, всегда так… скромненьк…тихоня,возмутился и закричал.

9.Кюресуме… всех утешить после похорон бедного фермера.

10. Извести… всему мируконтральтосегодня вечером был… не в голосе. - Упражнение 3 .

- Постройте предложения со следующими словами, показывая с помощью согласования, что они относятся то к мальчикам, то к девочкам. Например:Моя подруга такая чистюля. Этот малыш такой грязнуля.

- Егоза, неряха, умница, сладкоежка, тупица, коллега, глава, беби, денди, леди, инкогнито, конферансье.

Упражнение 4. Прочитайте предложения, взятые из классических произведений, и проанализируйте употребление существительных в единственном и множественном числе. Когда эти формы реально указывают на один и много предметов, а когда их значение условно?

- 1. Все повернули голову к двери.

2. Пустите, ветреники сами, опомнитесь, вы старики!(А.С. Грибоедов.Слова Лизы, обращенные к Фамусову).

3. К нему и птица не летит, и тигр нейдет: лишь вихорь черный на древо смерти набежит — и мчится прочь уже тлетворный(А.С. Пушкин).4. В небесах блестел серп луны и мерцали маленькие звездочки.

5. На небе ни единой тучки(А.Решетов).6. Кругом снега, снега, снега(М.Пришвин).7. Несколько дней шел густой пушистый снег (В.Г. Короленко).8. На другой день утром ударил крепкий мороз(В.К. Арсеньев).9. Но вот уже трещат морозы(А.С. Пушкин).10. Швед, русский колет, рубит, режет (А.С. Пушкин). - Упражнение 5 .

- В данных предложениях выделите имена существительные, у которых форма единственного числа получает обобщенно-собирательное значение. Приведите свои подобные примеры переносного употребления единственного числа.

- 1. Всякого зверя в степях и в лесах было невероятное количество(С.Т.Аксаков).2. Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного(М.Горький).3. Раздался смех и даже аплодисмент, хотя и немногочисленный. ( Ф.М.Достоевский ).

4. первый подснежник - вестник весны.

5. С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист ( Из песни ).

Какие слова из упражнения относятся к существительным

Елена Щедрова

Игры и упражнения по теме «Многозначные слова»

Предлагаю вашему вниманию несколько игр и упражнений, которые можно использовать при работе над многозначностью слов.

1."Заселяем дом"

Можно вырезать контур дома с окошками-прорезями. Приготовить предметные картинки, отражающие значения разных многозначных слов и играть. Можно использовать вариант на магнитной доске.

Публикация «Игры и упражнения по теме „Многозначные слова“» размещена в разделах

- Темочки

2."Что лишнее"

3."Отгадай слово"

(ИГОЛКА)

(ИДЁТ)

Можно сделать и на другие многозначные слова.

4."Найди пару"

(кисть винограда и малярная кисть; лук-овощ и лук-спортивный снаряд; язычок у колокола и у ботинка; иголки у ёжика и ёлки)

5."Составь полянку"

Цель игры: составлять семантическое поле многозначных слов и омонимов.

Наглядный материал: предметные картинки с изображением предметов, названия которых могут входить в семантическое поле некоторых многозначных слов.

Детям раздаются картинки, соответствующие сразу двум или трем понятиям. Ребенок раскладывает их на 2 - 3 части, составляют "полянку", затем объясняют свой выбор, почему он объединил эти снова.

6."Посылка"

Цель игры: упражнять детей в умении проводить семантический подбор и отбор адекватных слов к многозначным понятиям.

- Дети, к нам пришла посылка, но она попала под дождь и все, что было написано на крышке, размыто дождем. Осталось только несколько слов, с их помощью мы постараемся отгадать, что же нам прислали. Одно слово - «свежий». Давайте подберем слова, которые мы обычно употребляем со словом "свежий"?

Все названные детьми слова классифицируются и повторяются для запоминания детьми.

- Дети, на посылке еще одно слово уцелело. Выпуск. К каким словам подходит это словосочетание "свежий выпуск"? Если дети сразу затрудняются, то можно попробовать проговорить это словосочетание со многими словами, по ходу замечая, что, возможно, не все слышали такие выражения. После того, как правильно называется слово " журнал ", посылка открывается, достается свежий выпуск какого-нибудь детского журнала, все его рассматривают, педагог зачитывает самые интересные моменты.

7."Сосед - чудак"

Цель игры: познакомить детей с явлением многозначности.

- Ребята, в нашем доме живет один чудак, он все делает не так, как надо. Вчера у меня в ручке кончилась паста. Но когда я попросила у соседа ручку, он просто со мной поздоровался за руку и пошел по своим делам. Первоклассник Вова попросил у него лист бумаги, а он дал ему лист комнатного растения. А на кухню вместо разделочной доски принес школьную доску. Как-то его попросили быть судьей на соревнованиях и ставить очки командам, так он собрал дома все бабушкины очки и раздал их спортсменам.

- Почему же он так делал? Да, он не знает, что в нашем языке есть слова, которые имеют много значений. Их еще называют многозначными. Давайте вспомним такие слова (ручка, доска, лист, очки). Внимательно послушайте стихотворение и назовите многозначные слова из него:

Капитан стоял отважно у штурвала,

Пены волн барашками играли,

Небо, хмурясь, молнии швыряло.

Наш корабль несло на косу,

Не держались очки на носу.

По каждому многозначному слову нужно перечислить все известные детям значения.

Можете ли вы привести пример предложения с использованием каждого слова из первой группы

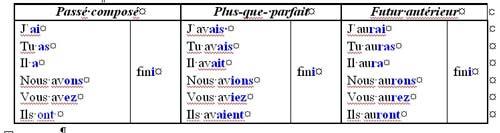

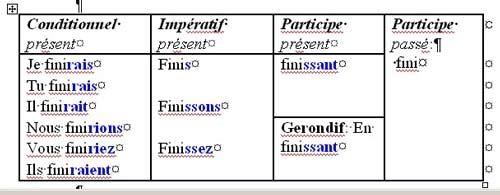

Ко второй группе во французском языке относят глаголы, имеющие окончание –ir в начальной форме – инфинитиве. Существует ряд правил, согласно которым происходит спряжение этих глаголов.

Обращаем ваше внимание на то, что существует целая группа глаголов, имеющих то же окончание –ir, но спрягаемых по-иному – это неправильные глаголы. Найти их можно в таблице неправильных глаголов.

Во французском языке, как и в русском, глаголы изменяются по лицам и временам. Однако, если в русском языке существует всего три времени: настоящее, прошедшее и будущее, то в данном случае их несколько больше. Изменение глаголов по лицам и временам происходит за счет добавления к основе глагола специальных окончаний. Основу глагола можно получить, отбросив конечное –r у инфинитива. Так в настоящем времени Présent к основе глагола будут добавляться окончания: -s, -s,-t, -ssons,-ssez,-ssent.

Прошедшее время Imparfait будет образовано с помощью окончаний –ssais, -ssais, -ssait, -ssions, -ssiez, -ssaient.

Окончания для будущего времени Futur: -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront.

Сложное время Passé composé образуется путем добавления к вспомогательному глаголу avoir, стоящему в нужном лице настоящего времени Présent, такой формы глагола как Participe passé. Для глаголов 2 группы Participe passé представляет собой инфинитив этого глагола без конечного –r.

Время Plus-que- parfait для глаголов этой группы образуется путем спряжения вспомогательного глагола avoir в простом времени Imparfait плюс Participe passé.

Время Futur antérieur образовано спряжением все того же глагола avoir, стоящего во времени Futur, плюс Participe passé.

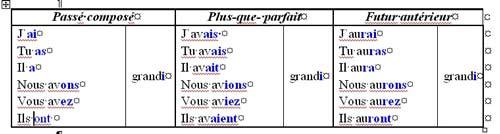

Более наглядно, правила спряжения глаголов второй группы представлены в виде таблиц на примере правильного глагола finir.

На этом примере наглядно видно, как изменяются окончания французских глаголов 2 группы в зависимости от того, в каком времени и лице они употребляются. Так глагол grandir, входящий в эту группу в настоящем времени Présent в первом лице будет выглядеть следующим образом: grandis, в третьем лице единственного числа grandit, в третьем лице во множественном числе grandissent. Время Imparfait этого глагола в первом лице единственного числа grandissais, множественного числа grandissions, второго лица единственного числа grandissais, множественного числа – grandissiez. Более подробно спряжение глагола grandir приведено в таблицах ниже.

Как видите, аналогия прозрачна.

Похожая тема: французские глаголы 2 группы

Такое разбиение глаголов во французском языке на группы существенно облегчает задачу изучения их спряжения. И то, что казалось очень сложным, на самом деле, на практике оказывается довольно понятно и просто. Таким образом, чтобы правильно спрягать французские глаголы 2 группы, необходимо выучить характерные для них окончания в зависимости от времени, спряжение неправильного глагола avoir, образование формы Participe passé. Главное запомнить эти правила – и вы увидите, что у вас все получится.

Какие слова из упражнения имеют несколько значений

617.Выберите подходящие прилагательные для описания погоды на сегодняшний день. Составьте с ними предложения и разберите записанные предложения по членам.

Для справок:

день: ясный, пасмурный, тёплый, холодный;

небо: ярко−синее, ясное, угрюмое, высокое, мутное, серое, низкое, синее, тёмное, туманное;

воздух: прозрачный, туманный, сырой, лёгкий, морозный;

снег: глубокий, хрупкий, последний, тёмный, рыхлый, зернистый, ноздреватый, пушистый.

618. Подберите прилагательные, чтобы получилось описание пасмурного дня. Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните определения и сказуемые, выраженные именами прилагательными.

Какие изменения нужно внести в текст, чтобы описать ясный весенний день?

Сколько в этом тексте предложений с однородными членами?

В..сна но хол..дно. П..года ненас(?)ная. Небо − − . Из − − обл..ков пада..т то снег, то дождь1. Ду..т − − вет..р и раскачивает3− − ветви деревьев.5Везде лужи − − в..ды и − − сугробы снега. И всё−таки на душе радос(?)но потому что в..сна наступила.

Весна, но холодно. Погода ненастная . Небо мутное и серое . Из низких облаков падает то снег, то дождь. Дует холодный, пронизывающий ветер и раскачивает голые ветви деревьев. Везде лужи темной воды и рыхлые сугробы снега. И всё−таки на душе радостно , потому что весна наступила.

Чтобы описать ясный день, надо заменить эти прилагательные на другие, например: ясная, синее и т. п. Убрать упоминание о дожде и снеге.

Три предложения с однородными членами.

снег — 1 слог.

с — — согл., глух. парн., твёрд. парн.

н — — согл., звонк. непарн., мягк. парн.

е — — гласн., ударн.

г — — согл., глух. парн. , твёрд. парн.

4 б., 4 зв.

Дует холодный ветер и раскачивает тонкие ветви деревьев.

(Повеств., невоскл., в конце ставится точка, простое, осложнено однородными сказуемыми, соединёнными союзом и, запятая не ставится. Между однородными определениями ставится запятая.)

Раскачивает - глаг.

I. (Что делает?) раскачивает.

Н. ф. — раскачивать.

II. Пост. — несов. вид, неперех., невозвр., I спр.;

непост. — изъяв. накл., в наст. вр., в ед. ч., в 3-м л.

III. Ветер (что делает?) раскачивает .

Какие глаголы представлены во второй группе

Урок 38. Русский язык 3 класс (ФГОС)

Почему одни имена существительные называют одушевлёнными, а другие неодушевлёнными? Как их отличить друг от друга? На какой вопрос отвечает слово «робот»? Почему слово «лисичка» может отвечать и на вопрос кто?, и на вопрос что? На эти вопросы можно получить ответ, посмотрев данный

Получите невероятные возможности

Здравствуйте, друзья мои.

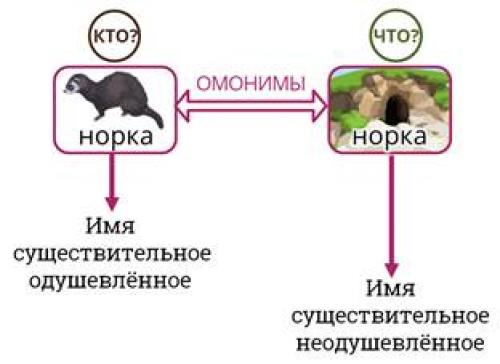

Сегодня я начну наш урок с отрывка из стихотворения Александра Шибаева «Норка у норки».

Норка

Вылезла из норки

И пошла

К знакомой норке.

В норку норкину

Вошла,

Норку в норке

Не нашла.

Странное стихотворение, вы не находите? Хотя, я думаю, вы догадались, что обозначает в этом стихотворении слово «норка».

Давайте возьмём только две первые его строчки: «Норка вылезла из норки»… Теперь найдём в них омонимы , то есть слова, которые одинаково произносятся и пишутся, но имеют разные значения. «Норка» «из норки». А теперь оба этих слова поставим в начальную форму. На какие вопросы они должны отвечать? Первое слово «норка» обозначает зверька. Оно отвечает на вопрос «кто?». Второе слово «норка» называет дыру в земле, жилище норки. К этому слову можно поставить вопрос «что?».

Почему же два, на первый взгляд, одинаковых слова отвечают на разные вопросы? Конечно, вы все уже знаете, что одно из этих слов – имя существительное одушевлённое , а другое – неодушевлённое .

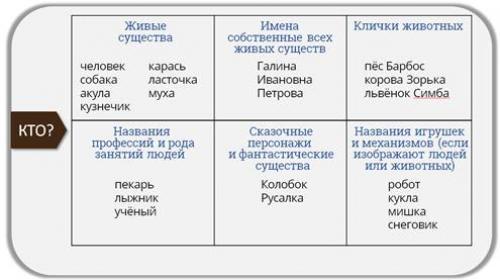

Итак, имена существительные можно разделить на две большие группы – одушевлённые и неодушевлённые . Сегодня мы будем разбираться, какие имена существительные относятся к группе одушевлённых, а какие – к неодушевлённым именам существительным.

Почему одушевлённые имена существительные так называются? Может быть, потому что они обозначают живых существ, у которых есть душа?

Возможно! Человек, собака, акула, кузнечик, как и другие животные, рыбы, птицы и насекомые – это живые существа. И слова, которые их называют, отвечают на вопрос «кто?».

А ещё имена собственные всех живых существ тоже являются одушевлёнными именами существительными.

Галина Ивановна Петрова – это имя, фамилия и отчество. Каждое из этих трёх слов – одушевлённое имя существительное . К каждому из них можно поставить вопрос «кто?».

Названия профессий и рода занятий людей – тоже одушевлённые имена существительные .

Кто? пекарь, кто? лыжник, кто? учёный…

Пёс Барбос, корова Зорька, львёнок Симба. Эти слова – тоже одушевлённые имена существительные и в начальной форме отвечают на вопрос «кто?».

А ещё одушевлёнными именами существительными являются сказочные персонажи и фантастические существа, если они говорят и действуют как люди.

кто? Колобок кто? Русалка.

Ну и названия игрушек, и механизмов в том случае, если они изображают людей или животных, тоже относятся к одушевлённым именам существительным.

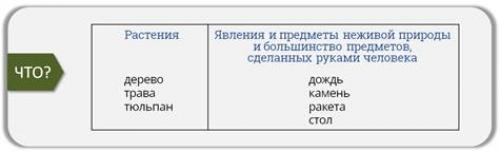

А вот «дерево», «трава», «тюльпан» и другие слова, обозначающие растения, – это тожеодушевлённые имена существительные?

Нет-нет! Хоть растения и относятся к живой природе, но в грамматике считаются неодушевлёнными именами существительными . Все эти слова отвечают на вопрос «что?».

Что? дерево, что? трава, что? тюльпан.

К группе неодушевлённых имён существительных относятся явления и предметы неживой природы и большинство предметов, сделанных руками человека.

Итак, как же нам определить, к группе одушевлённых или неодушевлённых имён существительных относится то или иное слово?

Конечно, обязательно узнать его лексическое значение . Возьмём, допустим, слово «лисичка». Если оно обозначает лесного зверя, то является одушевлённым именем существительным и в начальной форме отвечает на вопрос «кто?». А если слово «лисичка» обозначает название гриба, то является неодушевлённым и отвечает на вопрос «что?».

Какие прилагательные из упражнения можно использовать для описания погоды

Разряды наречий объединяют в группы слова, которые обозначают качественный или количественный признак действия, признака и состояния или обстоятельственные отношения.

В связи с этим по лексическому значению знаменательные наречия делятся на две группы:.

Вспомним, что такое наречие в системе частей речи русского языка.

Определение

Наречие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, предмета или другого признака и отвечает на вопрос как? где? куда? когда? в какой степени? почему? зачем? сколько?

В зависимости от того, наречие называет признак действия, предмета или другого признака или только указывает на него, все слова этой части речи делятся на.

В свою очередь по лексическому значению среди знаменательных наречий выделяют две многочисленные группы:

- определительные наречия;

- обстоятельственные наречия.

Таблица с примерами

| Разряды | Вопросы | Примеры |

|---|---|---|

| Образа действия | Как? Каким образом? | Хорошо, быстро, геройски, набело, верхом, исподволь, безупречно, впотьмах. |

| Времени | Когда? | Сегодня, вчера, утром, зимой, накануне, сейчас, допоздна, спозаранку, теперь, уже. |

| Места | Где? Куда? Откуда? | Вблизи, дома, сюда, направо, справа, вверху. |

| Меры и степени | Сколько? Насколько? | Слишком, еле-еле, впятеро, очень, весьма, совсем, чересчур, крайне, чуть-чуть. |

| Причины | Почему? Отчего? | Сгоряча, сослепу, поневоле, недаром, спросонок, со зла, неспроста. |

| Цели | С какой целью? Для чего? | Назло, нарочно, невзначай, специально, в шутку, наперекор. |

Определительные наречия

Слова этого разряда наречий обозначают качество действия, признака, образ и способ совершения действия. Сюда включаются

- наречия образа действия;

- наречия меры и степени;

- сравнительно-уподобительные;

- наречия со значением совместности.

Наречия образа действия

Эти наречия называют качественно-определительными. Они поясняют глагол-сказуемое или деепричастие в предложении и отвечают на вопросы как? каким образом?

- приятно вспоминать;

- заливисто смеяться;

- вести себя вызывающе;

- выглядеть безупречно;

- делать исподтишка.

Среди них выделяется большая группа наречий с суффиксом -о/-е , образованных от однокоренных( грустно, весело, быстро, медленно ) и адъектированных причастий ( угнетающе, вызывающе, блестяще, кричаще ).

Укажем наречия образа действия, мотивированные существительными ( шагом, пешком, бегом ).

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные (М. Горький).

Наречия меры и степени

Этот смысловой разряд наречий называется количественно-определительным. Наречия меры и степени обозначают количество действия, степень его интенсивности или меру проявления признака.

Солнце греет еще по-летнему, а трава уже чуть-чуть пожелтела.

Добьёмся мы урожая втройне (В. Маяковский).

Перечислим наречия меры и степени (количественно-определительные):

- совсем

- очень

- страшно

- крайне

- совершенно

- чересчур

- вдвое, втрое, впятеро и пр.

- почти

- чрезвычайно

- слегка

- исключительно

- гораздо

- много

- немного

- абсолютно

- чуть

- чуть-чуть

- еле

- еле-еле

- едва

Причем одни наречия определяют только прилагательные, а другие — только прилагательные и наречия в форме сравнительной степени:

- крайне сердитый;

- совершенно невидим;

- абсолютно неузнаваемый;

- немного растерянный вид;

- гораздо шире;

- втрое толще.

Сравнительно-уподобительные наречия

Разряд определительных наречий объединяет слова со значением сравнения или уподобления. Сравнительно-уподобительные наречия образуются как от существительных, так и от прилагательных и местоимений, например:

- вздохнуть по-бабьи;

- ходить по-медвежьи;

- сделать по-нашему;

- стоять столбом;

- подстричься ёжиком;

- подняться дыбом;

- свернуться калачиком.

Наречия со значением совместности

В этот смысловой разряд определительных наречий включены следующие слова:

- прийти вдвоем;

- делать сообща;

- быть заодно ;

- построиться попарно;

- учиться вместе;

- остаться наедине;

- встретить поодиночке ;

- выступать в одиночку .

Покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман (А. Пушкин).

Мы разбрелись поодиночке и только перекликаемся друг с другом (В. Мазалова).

У Павла сидел Николай Весовщиков, и, втроем с Андреем, они говорили о своей газете (М. Горький)

Обстоятельственные наречия

В связи с семантикой эта многочисленная группа наречий имеет следующую градацию:

- наречия места;

- наречия времени;

- наречия цели;

- наречия причины.

Наречия места

Эти слова, как видно из их названия, обозначают место действия и отвечают на вопросы где? куда? откуда?

- около

- поблизости

- рядом

Я забрёл далеко, и уже не только стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно стала на небе…(И. Тургенев).

Вокруг в парном воздухе томились кусты и травы (В. Белов).

Какие существительные из третьей группы обозначают живых существ

— это лексико-грамматические группы слов этой части речи, имеющие характерные грамматические признаки.

По значению и грамматическим признакам в русском языке выделяют разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределённые, определительные и указательные.

Таблица «Разряды местоимений»

Разряд — это постоянный грамматический признак местоимений. В зависимости от того, на что указывает местоимение (предмет или лицо, признак или количество), их делят на разряды по значению.

Чтобы правильно определить разряды местоимений, узнаем, какие значения эти слова имеют в речи, и выделим их основные грамматические признаки.

| Разряд | Примеры | Синтаксическая функция |

|---|---|---|

| Личные | я, ты, мы, вы, он, она, оно, они | Я подошла к окну. У меня зазвонил телефон. |

| Возвратное | себя | Посмотри на себя в зеркало. Кошки способны жить сами по себе. |

| Притяжательные | мой, твой, наш, ваш, свой | Твое мнение мне известно. Его лицо стало грустным. |

| Вопросительные | кто? что? какой? каков? который? чей? сколько? | Кто стучится в дверь? У чьего окна сидят голуби? Сколько яблок на столе? |

| Относительные | кто, что, какой, каков, который, чей, сколько | Не могу понять, что могло их так задержать. Вот дом, в стенах которого прошло мое детство. |

| Отрицательные | никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько | Никто не ответил мне. Некого теперь спросить об этом. Никакой ошибки тут нет. |

| Неопределенные | некто, нечто, некоторый, кто-то, сколько-то, что-либо, кое-кто, какой-то, какой-либо, кое-какой, чей-то, чей-нибудь | Кто-то пел песню. Чей-то голос послышался во дворе. Пометь чем-нибудь саженец. |

| Определительные | сам, самый, каждый, любой, всякий, целый, иной, весь, другой | Другой путь предстоит нам. Завтра все покажется иным. |

| Указательные | этот, тот, такой, таков, тот-то, такой-то, столько, столько-то | За тем домом кафе. Столько радости было в ее глазах! Суть вопроса такова, что лучше решить его вместе. |

В таблице мы познакомились с разрядами местоимений с примерами их использования в русском языке. Ранее мы узнали,.

Далее более подробно рассмотрим.

Личные местоимения

«я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они» указывают на лицо или предмет.

Я влез на высокую сосну и стал кричать (К. Паустовский).

Мы шли по лосиному следу (К. Паустовский).

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? (К. Симонов)

Видали ли вы , как под хвойной крышей гуляет в сапожках сафьяновых рыжик..? (А. Коваленко)

Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо-широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль (И.С. Тургенев).

После того как Маша перерыла сочинения, она остановилась на романах (А. Пушкин).

Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука (А. Чехов).

Личные местоимения имеют категорию единственного и множественного числа.

Сравним:

- я, ты — мы, вы;

- он, она, оно — они.

Тем не менее имеем в виду, что местоимения «я» и «мы» , «ты» и «вы» не являются формами единственного и множественного числа одного и того же слова.

Местоимения «мы « и «вы» не обозначают «много я» или «много ты» . Они указывают на говорящего или собеседника вместе с другими лицами, участвующими в разговоре или в определенном действии.

Все личные местоимения изменяются по падежам. При их склонении в косвенных падежах появляются совсем другие слова:

- я — меня;

- ты — тебя;

- она — её;

- они — их.

Стоит только мне коснуться математики, я опять забуду все на свете (С.Ковалевская).

Так возникают.

Возвратное местоимение

«себя» указывает на то лицо, о котором говорят.

В себя ли заглянешь? Там прошлого нет и следа (М. Лермонтов).

Я памятник себе воздвиг нерукотворный (А. Пушкин).

У этого местоимения нет формы именительного падежа, грамматических категорий лица, рода, числа. Оно изменяется только по падежам:

- и.п. —

- р.п. себя

- д.п. себе

- в.п. себя

- т.п. собой

- п.п. о себе

Притяжательные местоимения

«мой», «твой», «свой», «наш», «ваш», «его», «её», «их» указывают, какому лицу принадлежит предмет.

Твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз (А.Пушкин).

Жарко… Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное… (А.Чехов).

Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась ( М. Лермонтов).

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачёва разнеслась по крепости (А. Пушкин).

Притяжательные местоимения изменяются, как прилагательные, по родам, числам и падежам и являются в предложении согласованными определениями.

Для обозначения принадлежности могут использоваться личные местоимения 3-его лица в форме родительного падежа: «его» , , .