Легендарная победа: как монах-русич победил бессмертного Челубея

- Легендарная победа: как монах-русич победил бессмертного Челубея

- Связанные вопросы и ответы

- Кто такие монах-русич и Челубей в контексте этой истории

- Каким образом монах-русич смог победить бессмертного Челубея

- Как развивалось противостояние между монахом и Челубеем

- Какие методы или силы использовал монах для достижения победы

- Какую роль сыграла вера или духовность в победе монаха

Легендарная победа: как монах-русич победил бессмертного Челубея

Стоя перед этой картиной, один из игуменов Троице-Сергиевой лавры рассказал такую историю. Имя этого русского монаха записано в особой святой книге, где фиксируются их важнейшие духовные события. Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей.

Челубей был не просто опытным воином и богатырем — это был тибетский монах, прошедший подготовку не только в системе боевых искусств Тибета, но и освоивший древнейшую практику боевой магии Бон-по. В результате он достиг вершин этого посвящения и обрел статус «бессмертного». Словосочетание «Бон-по» можно перевести как «школа боевой магической речи», то есть искусство борьбы, в котором эффективность приемов боя беспредельно возрастает за счет привлечения путем магических заклинаний силы могучих сущностей потустороннего мира — демонов (бесов).

В результате человек впускает в себя «силу зверя», или, проще говоря, превращается в единое с демоном существо, некий симбиоз человека и беса, становясь бесноватым. Платой за такую услугу является бессмертная душа человека, которая и после смерти не сможет освободиться от этих жутких посмертных объятий сил тьмы. Считалось, что такой монах-воин практически непобедим. Количество таких, избранных духами, воинов-тибетцев всегда было крайне невелико, они считались особым явлением в духовной практике Тибета. Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом — чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.

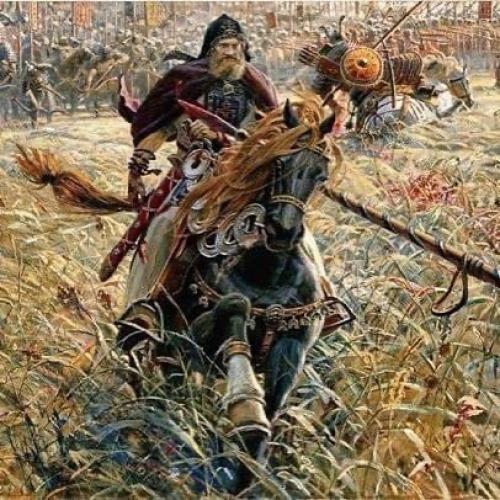

На известной картине В. М. Васнецова оба воина изображены в доспехах, что искажает глубинный смысл происходившего. Пересвет на схватку вышел без доспехов — в облачении монаха великой схимы и с копьем. Поэтому он и сам получил тяжелую рану от Челубея. Но «бессмертного» он убил.

Связанные вопросы и ответы:

Вопрос 1: Какие мотивы побудили монаха-русича столкнуться с бессмертным Челубеем

Монах-русич решил столкнуться с бессмертным Челубеем, потому что тот стал угрозой для его веры и народа. Челубей, обладающий силой быть неуязвимым, начал разрушать храмы и распространять тьму по земле. Монах,окий в молитве и вере, понял, что только он может остановить это зло. Его мотивация была основана на защите веры и спасении души своего народа. Таким образом, монах отправился на поиски Челубея, готовый пожертвовать своей жизнью ради высшего добра.

Вопрос 2: Какие хитрости или стратегии использовал монах-русич для победы над Челубеем

Монах-русич, зная о бессмертии Челубея, решил использовать не силу, а хитрость и мудрость. Он изучил древние писания и обнаружил, что Челубей обречен быть связанным с землей до тех пор, пока его имя не будет забыто. Монах использовал это знание и начал молиться, чтобы имя Челубея было забыто всеми. Постепенно, как имя Челубея исчезало из памяти людей, его сила начала ослабевать, и монах смог нанести ему поражение.

Вопрос 3: Какие силы или способности обладал бессмертный Челубей

Челубей обладал силой быть неуязвимым к любым физическим атакам, что делало его практически неуязвимым. Его бессмертие было связано с тем, что его имя было известно людям, и пока оно существовало в памяти, он оставался живым. Кроме того, Челубей мог контролировать тени и использовать их для нападения на своих врагов. Его сила была огромной, и он мог уничтожить целые города за считанные минуты. Однако, несмотря на все эти способности, у него была одна слабость: его имя.

Вопрос 4: Какую роль сыграли вера и молитва в победе монаха-русича над Челубеем

Вера и молитва были ключевыми элементами в победе монаха-русича над Челубеем. Монах,окий в своей вере, знал, что только через молитву он сможет обрести силу, необходимую для победы над бессмертным врагом. Его молитвы были направлены не только на себя, но и на весь народ, чтобы люди забыли имя Челубея и лишили его силы. Благодаря своей непоколебимой вере и постоянным молитвам, монах смог обрести внутреннюю силу и мудрость, которые позволили ему одержать победу.

Вопрос 5: Как развивался поединок между монахом-русичем и Челубеем

Поединок между монахом-русичем и Челубеем начался с того, что Челубей, уверенный в своей силе, напал на монаха. Однако монах, вместо того чтобы вступить в прямую борьбу, начал молиться и призывать имя Бога. Постепенно, как молитва монаха становилась сильнее, имя Челубея начинало исчезать из памяти людей. Челубей, чувствуя, что его сила ослабевает, стал более агрессивным, но монах продолжал молиться, пока, наконец, имя Челубея не было забыто полностью. В этот момент Челубей потерял свою силу и был повержен монахом.

Вопрос 6: Какие последствия имела победа монаха-русича над Челубеем

Победа монаха-русича над Челубеем имела огромные последствия. Во-первых, народ был избавлен от угрозы бессмертного Челубея, и земля стала безопасной снова. Во-вторых, вера людей в Бога была укреплена, и они начали молиться еще более усердно. В-третьих, монах-русич стал известен как герой и символ веры, и его история передавалась из уст в уста поколениями. Кроме того, победа монаха показала, что даже самое мощное существо может быть повержено через веру и молитву.

Вопрос 7: Какова была символика битвы между монахом-русичем и Челубеем

Битва между монахом-русичем и Челубеем была символом борьбы между добром и злом, верой и безверием. Монах, представляющий добро и веру, столкнулся с Челубеем, символизирующим зло и бессмертие. Эта битва показала, что даже в самых темных временах вера может быть мощным оружием против любого зла. Кроме того, битва подчеркивала важность памяти и забвения: пока имя Челубея существовало в памяти людей, он оставался живым, но как только оно было забыто, он потерял свою силу.

Вопрос 8: Как подготовился монах-русич к битве с Челубеем

Монах-русич подготовился к битве с Челубеем через глубокую молитву и изучение древних писаний. Он проводил долгие часы в молитве, прося у Бога силы и мудрости. Кроме того, он изучал древние тексты, чтобы узнать о слабостях Челубея и найти способ его победить. Монах также постился и очищал свою душу, чтобы быть готовым к предстоящей битве. Его подготовка была не только физической, но и духовной, что в конечном итоге позволило ему одержать победу над бессмертным врагом.

Кто такие монах-русич и Челубей в контексте этой истории

Если Дмитрий не заезжал в Троице-Сергиев монастырь, то откуда в войске взялись воины-иноки Пересвет и Ослябя? Они фигурируют уже в ранних вариантах летописи, в том числе в самом первом Кратком повествовании, где боярин Александр Пересвет назван в числе погибших. В Пространной летописной повести говорится, что он бывший брянский боярин, очевидно, перешедший на службу к великому князю Московскому вместе со своим сюзереном — князем Дмитрием Брянским. Ослябя в текстах не фигурирует, зато мы знаем, что десятилетием позже Куликовской баталии он состоял на дипломатической службе у великого князя Василия Дмитриевича (сына Донского). В летописи он именуется «черньцомъ Родионом Ослебятемъ, иже прежде былъ боярин Любутьскы». Любутск — город в Брянской области, так что Пересвет и Ослябя — земляки, возможно, даже родственники. Фигурируют они и в «Задонщине», причем, оба:

«Пересвет поскакивает на борзе кони, а злаченым доспехомъ посвечиваше. И молвяше брат его Ослабе черънецъ: "Брате Пересвет, вижу на тели твоем раны, уже голове твоеи летети на траву ковыл, а чаду моему Якову на ковыли земли не лежати на поли Куликове…» …>

Получается, Пересвет участвовал в сражении, а не погиб в поединке с Челубеем, да и выглядит он не чернецом в схиме, а витязем в золоченом доспехе. А у Осляби еще и сын Яков сражался с татарами! И никаких намеков на знаменитый поединок…

Вообще, сюжет с поединком появляется лишь в «Сказании» — напомним, самом позднем и наиболее легендаризированном из всех летописных рассказов о Куликовской битве. Описание «дуэли» в разных списках сильно отличаются. То бились пешими, то конными, то копьями, то мечами, то Пересвет доехал до своих, а Челубей рухнул наземь, то русский витязь упал сверху на врага и прикрыл его ризой…

А в одном из списков даже есть такой сюжет: в момент поединка находившийся в Троице-Сергиевом монастыре Сергий Радонежский отправляет будущего игумена Никона на колокольню «видения ради». Никон с колокольни (!) видит лежащих на поле Куликовом Пересвета и покрытого его ризой татарина и рассказывает об этом Сергию… Чудо!

Репродукция картины Павла Рыженко «Молитва Пересвета перед битвой»

Кстати, супротивник Пересвета в разных списках именуется по-разному — Челибей, Темир-Мирза, Таврул. Именуется он то татарином, то печенегом, хотя этот народ к XIV веку уже стал легендарным и из Причерноморья ушел.

Исторических аналогий поединку мы тоже не находим. Фраза «по обычаям того времени» не соответствует действительности – такой традиции не было ни на Руси, ни тем более в Орде. Ясса Чингисхана требовала четкого подчинения дисциплине и командам офицеров, а своеволие каралось смертью. К тому же татары (и другие степняки) атаковали в конном строю, изначально забрасывая врага стрелами, а построение друг против друга и стояние на месте (что подразумевает поединок) противоречило их тактике.

Получается, что поединок Пересвета и Челубея — скорее всего красивый вымысел. Впрочем, это нисколько не умаляет заслуг нашего витязя, ведь, если он остался в памяти народа и был персонально упомянут в летописи, значит, действительно отличился в сражении.

Каким образом монах-русич смог победить бессмертного Челубея

Значение этого Послания трудно переоценить. Гонимая Православная Церковь сама протягивала руку помощи, но не столько атеистической власти, сколько заблудшему и несчастному русскому народу. В Послании местоблюстителя митрополита Сергия речь идет только о народе и о всенародном подвиге, ни слова о вождях, которые в это время практически безмолвствовали. Восстанавливался в своем значении русский православный патриотизм, гонимый, оплевываемый и осмеиваемый космополитами-коммунистами. Вспомним знаменитые слова Ленина: «На Россию мне наплевать, потому что я большевик». Вспомним также и призывы Ленина к поражению России в Первой мировой войне, когда русские солдаты сражались на германском фронте. От воспоминания Местоблюстителем святых вождей русского народа – Александра Невского и Димитрия Донского – красная нить протягивается к соименным правительственным орденам и к сталинским словам из речи от 3 июля: «Под знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского – вперед к победе!» . Митрополит Сергий вдыхал в души русских людей веру в победу и надежду на Божий промысл: «Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… Господь нам дарует победу». Устами Патриаршего местоблюстителя Церковь объявляла судьбу народа своей: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет он небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг… ». В Послании изъяснялся духовный смысл не только воинского подвига, но и мирного труда в тылу. «Нам нужно помнить заповедь Христову: "Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя". Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, свои здоровьем или выгодой ради родины». Митрополит Сергий определял и задачи духовенства: « Нам пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией» (4).

В Послании изъяснялся духовный смысл не только воинского подвига, но и мирного труда в тылу. «Нам нужно помнить заповедь Христову: "Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя". Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, свои здоровьем или выгодой ради родины». Митрополит Сергий определял и задачи духовенства: « Нам пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией» (4).

Митрополитам Сергию, Алексию, Николаю не препятствовали распространять свои патриотические воззвания, хотя это и являлось нарушением закона. Митрополит Сергий прозорливо разглядел сатанинскую сущность фашизма. Свое понимание он выразил в Послании от 11 ноября 1941 года: «Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам, с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за христианской культурой». Уже позднее, в Пасхальном послании 1942 г. митрополит Сергий напишет: «Тьма не победит света… Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать своим знаменем языческую свастику… Не забудем слов: «Сим победиши». Не свастика, а Крест призван возглавить христианскую культуру, наше «христианское жительство». . В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим, новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его» (5).

Как развивалось противостояние между монахом и Челубеем

В справочниках и энциклопедиях нестяжательство, как и иосифлянство, называют то церковно-политическим течением, то монашеским движением, то направлением русской религиозно-общественной мысли. Последнее определение самое ёмкое и наиболее удачное.

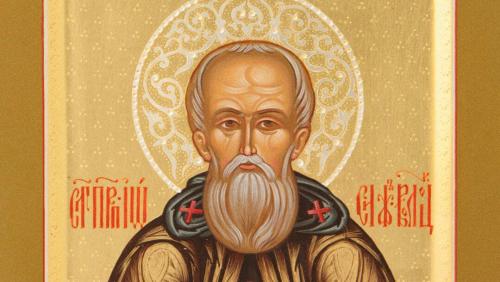

Нестяжатели — это последователи Нила Сорского (1433–1508) , который проповедовал идеи нестяжания, то есть бескорыстия, отсутствия страсти к богатству и накопительству. Его праву можно было назвать исихастом — приверженцем «умного делания».

Нил Сорский

Постриженник Кирилло-Белозерского монастыря Нил Сорский совершил длительное паломничество в Палестину и на гору Афон, основал свой скит в лесу на берегу реки Сора, ставший впоследствии известным как Нило-Сорская пустынь. Свои взгляды на жизнь Нил изложил в «Уставе скитского жития», «Преданиях» и ряде посланий. Последователями Нила Сорского стали Максим Грек, Артемий Троицкий и Вассиан Патрикеев по прозвищу Косой.

Иосифлянами называют представителей церковно-политического течения, сплотившихся вокруг Иосифа Волоцкого (1439–1515) , основавшего Волоколамский монастырь. Иосиф имел, как сейчас бы сказали, активную жизненную позицию и решал вопросы, возникающие между церковью и государством. Монах считал, что монастырям нужны обширные земли и другое имущество, чтобы у монахов было больше возможности помогать нуждающимся.

Иосиф Волоцкий

Интересно, что последователи Волоцкого, среди которых митрополиты Макарий, Даниил и старец Филофей, сами себя иосифлянами не называли. Одним из первых их так именует в своём письме опальный князь Андрей Курбский.

Какие методы или силы использовал монах для достижения победы

Зачастую перед сражением по старинному обычаю из рядов противников выходили воины, которые должны были скрестить оружие первыми. Это был ритуальный поединок, победа в котором одного и поражение другого истолковывалась обеими сторонами как знамение.

Перед началом битвы на поле Куликовом из рядов татарского войска выехал богатырь Челубей, печенег по происхождению, как пишет «Сказание…» «перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу: пяти сажен высота его и трех сажен ширина его». Вызов Челубея принял Пересвет, выступив из рядов, он сказал: «Этот человек ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!» И был на голове его шлем, как у архангела, вооружен же он схимою по велению игумена Сергия. И сказал: «Отцы и братья, простите меня, грешного! Брат мой, Андрей Ослябя, моли Бога за меня!». «Сказание…» повествует о том, что поединщики съехались посреди поля, вышибли друг друга копьями из седел и тут же на месте оба и скончались.

Однако церковное предание повествует об этом поединке совсем иначе. Пересвет увидел, что у Челубея копье очень тяжелое и длинное, длиннее обычного. Сходясь с ним, воины вылетали из седла, даже не сумев нанести Челубею ни одного удара. И тогда Пересвет отказался от воинского доспеха в расчете на то, что копье печенега пробьет его и тогда он окажется от Челубея на таком расстоянии, что сумеет нанести удар.

Так и случилось. Налетев на острие копья Челубея, Пересвет сумел ударить так, что его противник замертво рухнул на землю. А сам Пересвет, хоть и смертельно раненый, сумел вернуться к своему войску и там испустить дух на руках у товарищей. Погибли оба, но со стороны выглядело так, что Челубей был выбит из седла, а Пересвет победителем вернулся к своим.

Ослябя, по одному из преданий, тоже погиб в сражении. Однако есть и другая версия. Инок Андрей Ослябя первым ринулся в бой, увидев, что погиб брат его Пересвет. Это именно он отнес раненого в сражении Дмитрия Донского в сторону под березу, где и нашли князя после сражения. Наконец, ряд источников сообщает, что после сражения на Куликовом поле Андрей Ослябя какое-то время служил при митрополите Киприане и даже был в составе посольства в Константинополь в 1398 году.

Какую роль сыграла вера или духовность в победе монаха

Условные Купала и Масленица появлялись в жизни людей лишь в определённые периоды их календарной жизни. Существовали и другие, более мелкие и менее могучие. Они неизменно соседствовали с людьми, могли жить не только в лесу или в озере, но и в избе. Домашнее хозяйство любого крестьянина буквально кишело духами и нечистью, поэтому чтобы жить относительно нормально, этих существ было необходимо задабривать и стараться поддерживать с ними хорошие отношения.

Самый известный из таких духов — домовой , также называемые «суседка». Этот демон обитал за печью или под полом. В различных губерниях его описывали по-разному, но общие характеристики таковы: это был старичок с обильным волосяным покровом, чаще всего очень маленького роста. Вообще густая растительность считалась одним из признаков того, что существо принадлежит к иному миру. С домовым было необходимо поддерживать хорошие отношения, иначе этот старичок мог сделать жизнь в своём же доме максимально невыносимой.

Домовой. (commons.wikimedia.org)

Другой важной жительницей крестьянского дома являлась кикимора . Зачастую её считают обитательницей лесов (отсюда расхожее выражение «кикимора болотная»), однако на самом деле она была соседкой домового. Кикимора — существо более злое, чем волосатый дедушка за печью. Встреча с ней сулила смерть кого-то из домашних, старуха портила прядильные принадлежности, если они на ночь не убирались в специально отведённые места. Вообще битьё посуды без участия человека и другие разрушения в доме люди соотносили именно с её деятельностью.